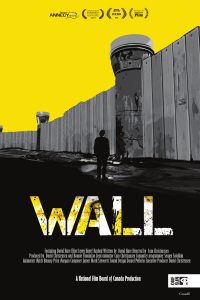

„Wall“, Kanada, 2017

Regie: Cam Christiansen; Musik: James Mark Stewart

Wenn es eine Mauer in den letzten Monaten in die Nachrichten geschafft hat, dann handelt es sich ironischerweise um eine, die es gar nicht gibt. Die es vermutlich auch nie geben wird, zumindest nicht so, wie sie sich Donald Trump vorstellt. Dabei gibt es eine Mauer, über die kaum je geredet wird, obwohl sie deutlich realer ist. Und nicht wirklich weniger zynisch. Ab 2002 errichtet, trennt sie das Westjordanland vom israelischen Kernland, auf inzwischen 795 Kilometern. Sinn und Zweck: die palästinensischen Terroristen abhalten, die zuvor ungehindert Anschläge verüben konnten.

In Wall gehen Regisseur Cam Christiansen und der britische Autor David Hare (The Hours, Der Vorleser) nun der Frage nach, welche Auswirkungen diese Mauer auf das Leben der Menschen dort hat. Das beinhaltet zum einen viele Informationen zum Bau der Mauer, auch zu den Kontroversen drumherum: Die Mauer befindet sich nicht ausschließlich auf israelischem Gebiet, sondern ragt auch weit ins Westjordanland hinein. Der Internationale Gerichtshof hat dies deswegen als Verletzung des Völkerrechtes kritisiert, auch die Vollversammlung der Vereinten Nationen hat die Mauer in einer Resolution kritisiert. Stehen tut sie aber noch immer.

Information und Persönliches

Während diese bloßen Informationen nicht wirklich über einen Blick auf den entsprechenden Wikipedia-Eintrag hinausgehen, ist die persönliche Komponente spannender. So diskutiert Hare, der eines Theaterprojekts wegen im Mittleren Osten unterwegs ist, mit beiden Seiten über ihre Ansichten und Erfahrungen damit. Das Ergebnis ist erstaunlich zwiespältig. Die bloßen Zahlen zum Rückgang der Todesopfer geben den Erbauern recht, wie selbst liberalere Israelis zugeben müssen. Gleichzeitig zeigen sich einige der palästinensischen Gesprächspartner wenig weitsichtig. Bitter dabei: Die Mauer, die offiziell der Befriedung dienen soll, führt zu einer weiteren Radikalisierung. Auch wenn Anschläge verringert werden, die Bereitschaft zu Anschlägen wurde weiter erhöht.

Dieser kuriose Widerspruch gehört zu den wichtigeren Erkenntnissen des Dokumentarfilms. Die vielleicht eindrücklichste Szene ist jedoch, als Hare und sein Team nach Nablus fahren. Der Besuch eines Cafés zeigt, wie sehr die Stadt durch die israelischen Baumaßnahmen eingeschränkt wurden. Nur noch wenige der Plätze sind belegt, die Bilder wirken wie aus einer Geisterstadt. Und dass, obwohl Nablus eine der wichtigsten Städte Palästinas ist, mit einer bedeutenden Universität und einem Handelszentrum.

Eine Schwarzweiß-Welt mit kleinen Tupfern

Dass Christiansen diese Wirkung erzielt, liegt auch an der ungewöhnlichen Form seines Dokumentarfilms. Ähnlich zu Kollegen wie The Man Who Knew 75 Languages oder 1917 – Der wahre Oktober wählte er die in diesem Bereich eher unübliche Variante des Animationsfilms. Teilweise ist die Optik sehr schlicht gehalten, was aber durch die Farbgebung wieder ausgeglichen wird. Genauer verzichtet der Beitrag vom Annecy Filmfest 2018 fast völlig auf Farben, nutzt diese nur zur Akzentuierung. Der Anblick ist teilweise sehr stylisch, dann wieder gespenstisch, zum Ende sogar etwas surreal. Über weite Strecken fügt das dem Inhalt zwar nichts Bedeutendes zu, lenkt aber doch gekonnt von der ansonsten eher traditionellen Dokuform ab – Voice overs, Einblendungen, Interviews. Ein interessanter Film zu einem wichtigen Thema, dem auch eine reguläre Veröffentlichung gut stehen würde.

(Anzeige)