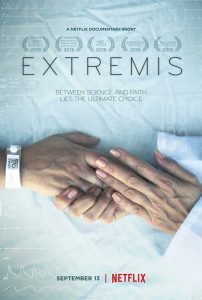

Die wenigsten von uns dürfte jemals in der Position sein, über Leben und Tod anderer entscheiden zu können oder auch zu müssen. Wie glücklich wir uns deswegen schätzen dürfen, das zeigt Extremis: Der Doku-Kurzfilm nimmt uns auf die Intensivstation des Highland Hospitals in Oakland, spricht mit Ärzten, mit Patienten und deren Familien. Das ist zwangsläufig kein besonders schönes Thema. Umso mehr, da es hier kein Happy End gibt. Wir erfahren von Menschen, die aufgrund von Unfall oder Erkrankung nur am seidenen Faden hängen, genauer blinkenden Maschinen, die einzige Verbindung zum Leben.

Eine schwierige Entscheidung

Was aber bedeutet das? Was bedeutet das für die Menschen, wenn sie auf diese Weise künstlich am Leben erhalten werden? Was bedeutet es für die Angehörigen, die im Zweifelsfall darüber zu entscheiden haben, was mit den Betroffenen passieren soll? Eine wirkliche Antwort gibt Extremis natürlich nicht, auch wenn allgemeine Überlegungen zum Wert des Lebens angestellt werden. Dafür sind die Situationen zu individuell, die Schmerzen auch zu persönlich. Wie beim Netflix-Kollegen Endspiel, einer thematisch ähnlichen Kurz-Doku, geht einem das hier durch Mark und Bein.

Regisseur Dan Krauss gelingt dabei die Balance ganz gut, an der persönlichen Situation der gezeigten Menschen teilzuhaben, ohne sie dabei aber voyeuristisch ausschlachten zu wollen. Vielmehr regt der für einen Oscar nominierte Kurzfilm dazu an, sich selbst mit dem Thema auseinanderzusetzen, vielleicht auch mit der Frage: Was soll mit mir geschehen, wenn ich in eine ähnliche Lage gerate? Denn eine Schwierigkeit der Angehörigen ist es, bestimmen zu müssen, was denn die Wünsche der Betroffenen gewesen wären. Extremis, das auf vielen Filmfestivals gezeigt und auch prämiert wurde, konfrontiert auf diese Weise das Publikum mit der eigenen Sterblichkeit.

(Anzeige)