Er kann es nicht akzeptieren, will es nicht akzeptieren. Akzeptieren, dass seine Schwester tot ist. Dass ihm niemand sagt, wie es dazu kam oder warum es passiert ist. Gabriel (Eric Hunter), der gerade aus dem Irakkrieg zurückgekommen ist, weiß: Er muss es selbst herausfinden. Er fragt sie alle. Den Drogendealer, mit dem sie immer wieder gesehen sein soll. Seinen Großvater Laurence (Max Thayer), der gewalttätig ist, zu dem er ohnehin kein besonders gutes Verhältnis hat. Doch auch ein anderer Grund führt Gabriel wieder zurück in die alte Heimat in Nex Mexico: Dana (Nikki Lowe). Mit ihr war er früher zusammen, bevor er Hals über Kopf die Zelte abbrach und abhaute, sie ohne ein Wort im Stich ließ.

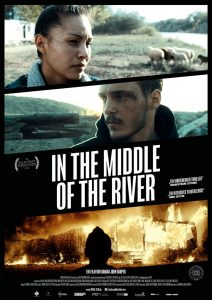

In the Middle of the River, der neueste Film von Regisseur und Drehbuchautor Damian John Harper, mag vieles sein. Eines sicher nicht: einfach. Die Geschichte, das Setting, aber auch die Figuren und die Inszenierung, es ist so, als hätte es der amerikanische Filmemacher, der in Deutschland studiert hat, darauf abgesehen, dem Publikum möglichst viele Steine in den Weg zu räumen. Das ist mutig, weil anstrengend, fordert es doch eine Abkehr von den üblichen Sehgewohnheiten. Eine Abkehr, die manchmal, aber eben nicht immer auch belohnt wird.

Der Zauber der Perspektivlosigkeit

„Land der Verzauberung“ wird New Mexico manchmal genannt. Von einem Märchenland ist der Staat im Südwesten der USA, so wie er hier gezeigt wird, aber meilenweit entfernt. Wenn überhaupt, dann zeigt Harper hier das Land der Abgehängten. Menschen, die in dem riesigen, wenn auch wenig besiedelten Gebiet verlorengegangen sind, auch keine Perspektive haben, wieder herauszufinden. Kriminalität ist an der Tagesordnung. Gewalt, die urplötzlich und brutal ausbricht. Drogen und Alkohol – in Gabriels Familie hat praktisch jeder damit zu kämpfen, sich mal mehr, mal weniger erfolgreich an einem Entzug versucht.

An dieser Stelle kommt In the Middle of the River Harpers Bekenntnis zum Rauen und Groben zugute. Nur mit einer Handkamera bewaffnet hechten er und sein Kameramann Bogumił Godfrejów den Figuren hinterher, können die brutale Unberechenbarkeit kaum einfangen. Und das sollen sie auch nicht. Ohne große Schnitte, dafür mit jeder Menge Authentizität nehmen uns die beiden mit in eine Welt, in der jeder sich selbst überlassen ist. Selbst der Zuschauer. Dass das mitunter sehr unübersichtlich sein kann, nimmt er in Kauf, aus gutem Grund, unterstützt es doch die karge Atmosphäre.

Ganz nah dran am Leben … fast

Inhaltlich setzt sich dieses Bekenntnis zum Ungeschönten nahtlos fort. Harper arbeitet größtenteils mit Laien, die keinerlei Schauspielerfahrung mitbringen. Und auch die Dialoge sind bewusst ungeschliffen. Sofern man sie überhaupt als solche bezeichnen wollte. In der Einöde ihrer Existenz haben es die meisten hier verlernt, miteinander zu sprechen. Kommunikation besteht eigentlich nur aus einer Aneinanderkettung wüster Beschimpfungen oder auch Drohungen. Ohnehin, sich mit einem Thema oder anderen Menschen auseinanderzusetzen, das liegt hier niemandem so wirklich. Nicht Gabriel, der damals wortlos abgehauen ist. Nicht seinem Umfeld, das höchstens mal Andeutungen macht, anstatt Tacheles zu reden.

Das ist gleichzeitig aber auch die Schwäche des Films: In the Middle of the River, das auf dem Filmfest München 2018 Weltpremiere feierte, versteift sich zu sehr auf die selbst auferlegte Distanz. Nicht nur fällt es hier ungemein schwer, sich den Figuren anzunähern und sie als echte Individuen wahrzunehmen. Es läuft auch der für sich in Anspruch genommenen Glaubwürdigkeit zuwider, wenn sich Gespräche nie glaubwürdig entwickeln. Die auf Krawall gebürsteten Dialoge wollen zu sehr alles abblocken und jeden Austausch vermeiden, sind in ihrer Leere zu konstruiert – besonders in Bezug auf Gabriels Ermittlungen. Umgekehrt sind Harpers Bemühungen, seine Figuren zum Ende doch noch zueinander finden zu lassen, holprig und überhastet, zu unvermittelt. Ganz rund ist diese Mischung aus Thriller und Drama dadurch nicht, dafür aber in (un-)schönen Abständen intensiv, eine dreckige Ergänzung zu Kollegen wie Wind River oder Miséricorde, die ebenfalls von der Perspektivlosigkeit indigener Bevölkerungen handeln, eingezäunt von Rassismus und verlorenen Traditionen.

(Anzeige)