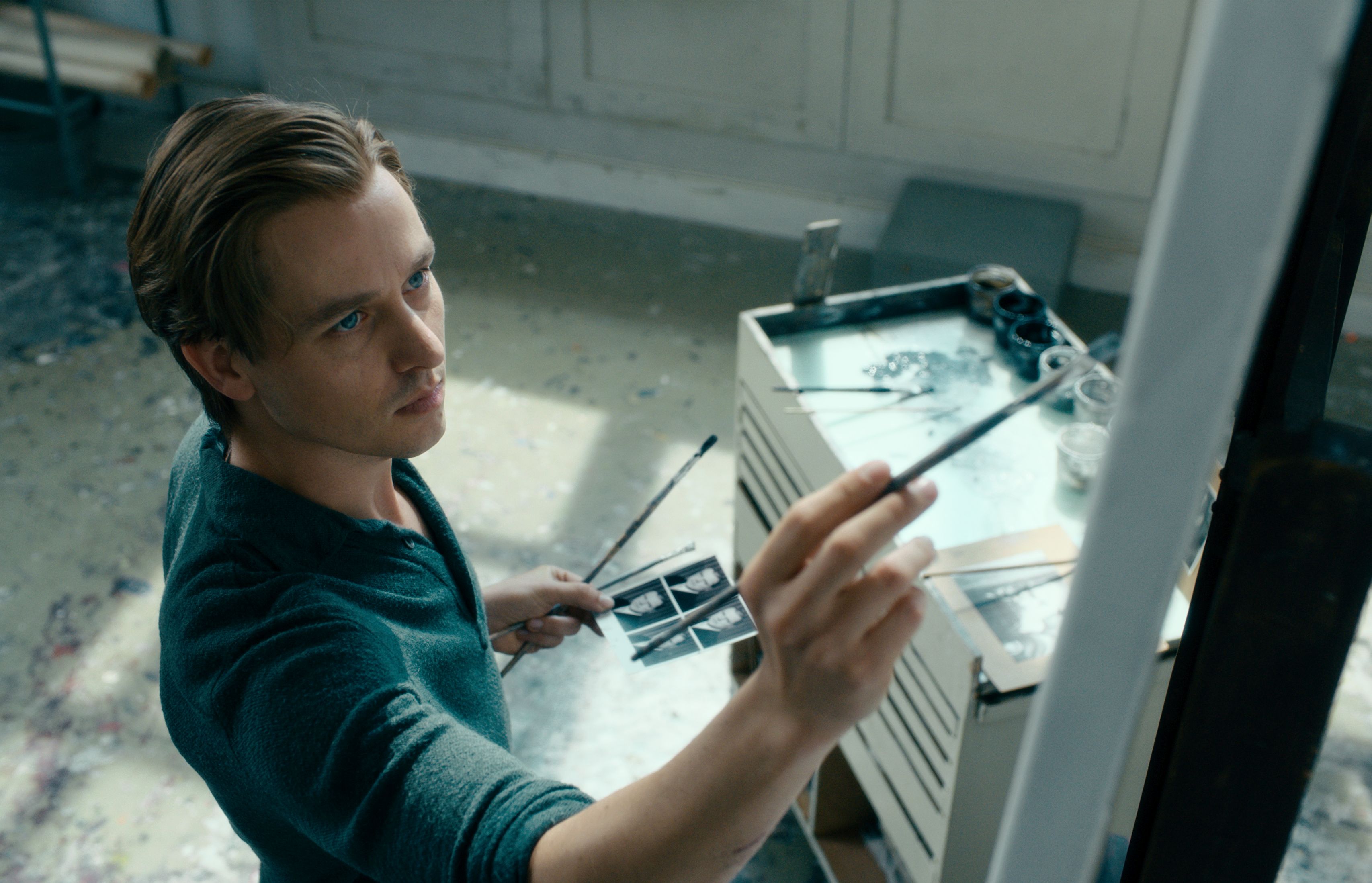

Schon von klein auf hatte Kurt Barnert (Tom Schilling) eine große Schwäche für die Kunst. Die blieb ihm auch, als Deutschland nach dem Krieg geteilt wird und er in der neu gegründeten DDR an einer Kunsthochschule studiert. Dort lernt er eines Tages auch die Modestudentin Elisabeth (Paula Beer) kennen und lieben. Doch das Glück wird immer wieder überschattet, besonders von ihrem finsteren Vater Professor Seeband (Sebastian Koch), der von Anfang an nicht angetan ist von dieser Verbindung. Aber auch künstlerisch ist Kurt alles andere als glücklich, ist seine Arbeit im Dienst des Sozialismus zwar lukrativ, jedoch nicht sonderlich erfüllend.

Ein Epos mit langer Vorlaufzeit

Man kann nicht behaupten, dass Florian Henckel von Donnersmarck ein Mensch ist, der es besonders eilig hätte – zumindest in künstlerischer Hinsicht. Nach seinem oscargekrönten Debüt Das Leben der Anderen 2005 dauerte es ganze fünf Jahre, bis er einen zweiten Film fertig hatte, sein von der internationalen Presse verrissener Hollywood-Thriller The Tourist. Für Werk Nummer drei ließ er sich noch einmal etwas länger Zeit: Wenn demnächst Werk ohne Autor in die Kinos kommt, ein Jahr nach dem ursprünglich angekündigten Termin, dann handelt es sich um das erste Lebenszeichen seit acht Jahren.

Und auch der Film selbst lässt sich von nichts und niemanden drängen: Satte 188 Minuten beansprucht das Drama für sich, lässt damit selbst die bombastischsten Hollywoodepen hinter sich. Die gute Nachricht ist, dass einem Werk ohne Autor gar nicht so lange vorkommt. Da der deutsche Regisseur und Drehbuchautor eine sehr groß angelegte Geschichte erzählen möchte, die sich über mehrere Jahrzehnte ausdehnt, findet er immer wieder neue Themen, um das Publikum bei Laune zu halten. Von persönlichen Schicksalsschlägen über Kriegsereignisse und Euthanasie bis zur DDR-Normierung ist alles dabei, was ihm auch nur einigermaßen interessant vorkam. Der Film ist zu gleichen Teilen gesellschaftliches wie persönliches Porträt, angelehnt an den Künstler, verbunden mit einer eigenen künstlerischen Selbstsuche.

Die Frage nach der Kunst

Der letzte Punkt ist dann auch der spannendste. Was genau macht Kunst aus? Die Frage steht gleich zu Beginn des Films im Raum, wenn Lars Eidinger – einer von unzähligen Gaststars, die hier Kurzauftritte haben – als strammer Nazi entartete Kunst mit Kinderzeichnungen gleichsetzt. Und auch später wird sich Kurt diese Frage immer wieder stellen, als Student, als Auftragsmaler, als freier Künstler in der BRD. Gerade der dritte Abschnitt, wenn die Selbstfindung auf die Zielgerade abbiegt, ist für Kunstinteressierte ein Fest. Neben allgemeinen Überlegungen zur Natur der Kunst liegt das auch an den skurrilen Künstlern selbst: Oliver Masucci (HERRliche Zeiten) als Beuys-Verschnitt macht jede Menge Spaß, kombiniert Tragik und Exzentrik zu einer Figur, die man so schnell nicht wieder vergisst.

Von den Hauptfiguren lässt sich das jedoch kaum behaupten. So bleibt ausgerechnet Kurt selbst erstaunlich blass. Tom Schilling (Oh Boy) ist ja dafür bekannt, feinsinnige, sanfte Figuren zu spielen. Leute, die lieber in sich ruhen. Das tut der von ihm verkörperte Künstler aber so sehr, dass ihm jede Ausdruckskraft abhandenkommt. Kurt steht herum, beobachtet, tut selbst nichts, sagt nichts Relevantes. Ist in seinem Leben ein reines Dekostück. Noch schlimmer hat es jedoch Elisabeth getroffen. Die darf am Anfang immerhin noch Stifte austeilen und ihrem zukünftigen Mann einen Anzug schneidern. Danach wird sie zu einem reinen Objekt degradiert, das als Katalysator für zwischenmenschliches Drama gut ist, als Inspiration oder auch für zahlreiche Nacktszenen. Sie wird jedoch nie zu einem Individuum, ist dauernd zu sehen, spielt aber doch keine Rolle.

Zurückhaltung ist für andere da

Dafür wurde bei ihrem Vater umso dicker aufgetragen. Wie eine Karikatur wirkt der selbstverliebte Despot, dem sich alle unterzuordnen haben. Ein Oberschurke, dem man in Comics begegnet, überdreht, überzogen, nicht aber im realen Leben. An diesem hat von Donnersmarck aber ohnehin kein Interesse. Er will den großen Wurf, das ist zu jeder der vielen Minuten zu spüren, die sein Film dauert. Und dafür überlässt er nichts dem Zufall: Die diversen Kalenderweisheiten, die er so sehr liebt – etwa, dass alles Wahre schön ist –, werden wiederholt, wiederholt, wiederholt, bis es einer Gehirnwäsche gleichkommt. Dazu gibt es dann eine schrecklich dramatische Musik, so als würde das Schicksal der Welt bestimmt. Wieder und wieder.

Wer für Pathos empfänglich ist, für schwelgerische Aufnahmen, die so sehr von sich eingenommen sind, dass sie oft zu lange dauern, der kann sich hier nach Herzenslust überwältigen lassen. Wem es mehr auf den eigentlichen Inhalt ankommt, der wird hingegen oft frustriert sein. Viele Elemente, die eingeführt werden, werden plötzlich wieder fallen gelassen, sind auf einmal unwichtig, ohne dass es von Donnersmarck ein Wort wert wäre – was angesichts der nicht gerade sparsamen Worte befremdlich ist. Werk ohne Autor, das während der Filmfestspiele von Venedig Premiere feierte, ist ein brutal geschwungener Vorschlaghammer, dem aber die Kraft fehlt. Ein ausufernder Film, der so viel sagen und zeigen will, der von großen Visionen träumt, die eigene mangelnde Vision aber hinter plakativem Bombast zu verstecken sucht.

(Anzeige)