Eigentlich ist im Leben von Mati (Sophie Stockinger) alles schon fein säuberlich vorbereitet. Sie steht kurz vor ihrer Matura, danach soll sie Tiermedizin in Wien studieren, so wie ihre Mutter Gabi (Kathrin Resetarits) es getan hat. Nur, Lust darauf hat sie nicht. Allgemein hält sie nicht viel von dem, was man von ihr erwartet. Anstatt mit Mädchen ihres Alters ihre Zeit zu verbringen, hängt sie lieber mit Jungs rum und liefert sich mit ihnen Motorcross-Rennen in einem Steinbruch. Einer davon ist Sebi (Jack Hofer), mit dem sie schon seit Kindheitstagen befreundet ist und der gerne mehr für sie wäre. Dabei schlägt ihr Herz für Carla (Julia Franz Richter), die eines Tages mit ihrer kranken Katze in der Praxis auftaucht.

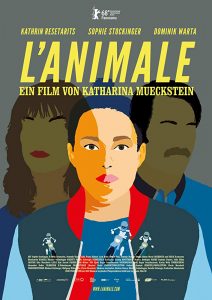

Das Lied L’Animale des italienischen Sängers Franco Battiato fiel Katharina Mückstein während der Arbeit an ihrem zweiten Spielfilm in den Schoß und passte so gut zur Thematik, dass sie das Werk nicht nur danach benannte. Die Regisseurin und Drehbuchautorin ließ es sich auch nicht nehmen, ihre Protagonisten an einer Stelle im Film das Lied singen zu lassen. Jeder für sich, getrennt von den anderen, und doch gleichzeitig, geeint in ihrer Einsamkeit und dem Gefühl, mit den eigenen Gefühlen allein gelassen zu sein.

Alles wie immer!

Das mag auch an dem Umfeld liegen, schließlich spielt das Drama in einem kleinen österreichischen Ort, in dem jeder seinen Platz hat. Mati soll wie die Mutter Tierärztin werden, Sebi darf später einmal den Hof des Vaters übernehmen. Mitspracherechte gibt es da nicht, was aus dir wird, was du zu tun hast, das ist alles schon entschieden, noch bevor es dich gibt. Wäre da nur nicht das im Lied besungene Tier in Menschen, das seinen eigenen Kopf hat, eigene Begierden und Sehnsüchte und sein Recht einfordert. Selbst wenn dieses nicht mit dem zu vereinen ist, was von dir erwartet wird.

L’Animale zeigt dann auch eine ganze Reihe von Menschen, die mit eben diesem Tier in sich zu kämpfen haben. Die nicht in der Lage sind, sich damit auseinanderzusetzen oder offen darüber zu sprechen. Mückstein nutzt diesen Widerspruch zwischen äußerer Fassade und dem, was dahinter vor sich geht, auch sehr ausgiebig. Ein Beispiel ist das Haus, an dem Vater Paul (Dominik Warta) schon seit Ewigkeiten herumwerkelt. Während das von draußen schon schick ist, Paul als Baugutachter ohnehin ständig mit dem Errichten von Gebäuden befasst ist, kommen sie im Inneren nicht voran. Subtil ist diese Metapher sicher nicht, aber doch auch passend und irgendwie schön.

Eine Familie, doppeltes Problem

Dass Paul ebenfalls homosexuelle Neigungen unterdrückt und sich von dem jüngeren Andi (Stefan Pohl) angezogen fühlt, führt jedoch zu einer letztendlich unnötigen Dopplung. Während beide Geschichten für sich genommen erzählenswert sind – ein junger Mensch entdeckt sich selbst, ein älterer Mensch muss sich seinen (Selbst-)Lügen stellen –, sind sie sich thematisch einfach zu ähnlich. Und nicht so richtig glaubwürdig in Kombination. Da wäre es spannender gewesen, sich auf einen der Aspekte zu konzentrieren und diesen ein bisschen mehr zu vertiefen. Zumal L’Animale an vielen Stellen dann doch den Konventionen folgt, was etwas ironisch ist für einen Film über Menschen, die an eben diesen Konventionen leiden.

Dafür hat das österreichische Drama, welches auf der Berlinale 2018 seine Premiere feierte, einige sehr schöne Bilder auf Lager, dazu noch ein gutes Ensemble. Vor allem Sophie Stockinger begeistert in ihrer Rolle als Jugendliche, die sich zwischen Sehnsucht und Furcht, Angst und Verwirrung verliert. Nicht mehr Kind, aber auch noch keine Erwachsene, verkörpert sie sehr anschaulich dieses spezielle Coming-of-Age-Alter, in dem du teils mit Schmerzen lernst, welche Türen dir offenstehen, was dich einschränkt und wer du sein könntest. Dafür musst du nur das Tier in dir finden und es rauslassen, manchmal eben auch musikalisch.

(Anzeige)