Der französische Anwalt und Abenteurer Orélie-Antoine de Tounens (Rodrigo Lisboa) hat einen ebenso klaren wie wenig bescheidenen Traum: Er will sich zum König der indigenen Völker Südamerikas erklären lassen! Dabei ist er sogar erstaunlich erfolgreich. Als er 1860 durch Chile und Argentinien reist, schafft er es, das Volk der Mapuche zu vereinen, mit sich als deren Anführer. Das stößt jedoch nicht überall auf Gegenliebe und er muss bald feststellen, dass sein Traum mit jeder Menge Probleme einhergeht. Vor allem die chilenische Regierung hat wenig dafür übrig, dass direkt vor ihrer Nase ein neues Königreich entstehen soll.

Ein bisschen komisch ist die Geschichte ja schon. Aber auch wahr. Vermutlich zumindest. Die Faszination bei Niles Atallah war groß, als er das erste Mal von de Tounens hörte, der im 19. Jahrhundert das Königreich Araukanien gründete. Nicht nur, weil sich das Unternehmen so verrückt anhört, sondern auch weil so wenig darüber bekannt ist. Und das, was bekannt ist, das steckt voller Widersprüche. Aufzeichnungen von dem Franzosen selbst, dazu offizielle Schriftstücke aus dem Gerichtsverfahren. Viel mehr ist nicht zu holen.

Geschichtsschreibung ohne Geschichte

Für einen Filmemacher ist das eine denkbar undankbare Ausgangssituation, sofern man ein reguläres historisches Drama daraus machen will. Doch Atallah hatte das gar nicht vor. Stattdessen drehte er hier eine Art Zwitter, der einerseits die Geschichte um den selbsternannten König, andererseits die Geschichtsschreibung als solche thematisiert. Denn wie entsteht Geschichte, wenn keiner da ist, um sie festzuhalten? Wenn Erinnerungen mit der Zeit verblassen, bis nichts mehr von ihnen übrig ist als Mythen und ungreifbare Bilder?

Der chilenisch-amerikanische Filmemacher und Videokünstler fand ganz eigene Wege, um diesen fragmentarischen Rückblick zu verbildlichen. Zum einen hat er die Geschichte auf analogem Filmmaterial festgehalten, was er anschließend einige Jahre im Garten vergrub. Das Ergebnis sind Bilder, die verschwommen sind, sich teilweise schon auflösen, weil längst ein Zerfallprozess eingesetzt hat. So als hätte Atallah wirklich uralte Aufnahmen ausgebuddelt und neu zusammengesetzt.

Eine Reise durch den Traum

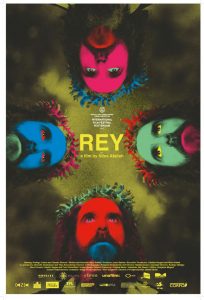

Aber selbst innerhalb dieser modrigen Fragmente geht es sehr seltsam zu. Immer wieder tragen die Figuren in Rey eigenartige Masken, als würden sie gerade heidnische Rituale abhalten. Zusammen mit den düsteren Bildern und dem schummrigen Score von Sebastián Jatz nimmt der Film eine sehr traumartige, ausgesprochen surreale Atmosphäre an, ein bisschen wie in Der Schamane und die Schlange oder auch Der Ornithologe. Mit dem Unterschied, dass man bei den Kollegen zumindest wusste, worum es in den Filmen denn ging. Das ist hier schon sehr viel schwieriger zu beantworten.

Das Zielpublikum ist hier dann auch sehr überschaubar, beschränkt sich auf experimentierfreudige Arthouse-Gänger, die keine wirkliche Handlung brauchen. Denn die gibt es hier nicht. Ohne die erklärenden Einblendungen zu Beginn und zum Schluss dürften die meisten im Kinosaal nicht einmal wissen, wovon Rey denn da überhaupt geredet hat. Es ist daher schon eine ganz eigene Reise, auf die man sich hier einlassen muss. Eine Reise, bei der mal wieder der Weg das Ziel ist, selbst wenn der Weg kaum als solcher auszumachen ist. Die leichten Denkanstöße zur Geschichtsschreibung führen dabei nicht übermäßig weit, sind eher Spielereien, ein Versuch, etwas festzuhalten, was nicht festzuhalten ist. Und das ist zum Auftakt des Jahres schon mal eine ganze Menge.

(Anzeige)