Unterschiedlicher könnten die beiden Schwestern wohl kaum sein. Während Camille (Irlande Côté) lebenshungrig durch die Welt tollt und wenig darauf gibt, was andere von ihr halten, tut sich die ältere Mylia (Émilie Bierre) deutlich schwerer. Trotz ihrer Schüchternheit findet sie an ihrer neuen Schule jedoch schnell Anschluss. Es sind sogar zwei Leute, die ihr Leben verändern sollen. Jacinthe (Cassandra Gosselin Pelletier) führt sie in das soziale Leben an der Schule ein, nimmt sie auch zu Partys mit. Mehr noch aber hängt ihr Herz an dem Einzelgänger Jimmy (Jacob Whiteduck-Lavoie), der aus dem naheliegenden Reservat stammt und deshalb immer wieder mit anderen aneinandergerät.

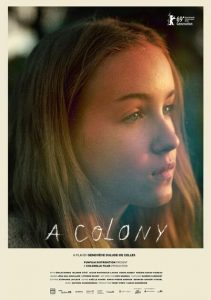

Wenn in Filmen von Kolonien die Rede ist, dann geschieht das inzwischen oft in einem futuristischen Kontext. Kein Wunder, auf der Erde sind nun mal fast alle in Frage kommende Plätze bereits abgegrast, da müssen als nächstes eben Mars oder andere Gestirne herhalten, um dem ungebremsten Expansionszwang nachkommen zu können. A Colony interessiert sich zwar auch für die Zukunft, spezieller die der 12-jährigen Mylia. Doch dabei geht es immer auch um die Aussöhnung mit der Vergangenheit. Dass die Schulszenen fast alle in einer Geschichtsklasse spielen, ist daher kein Zufall.

Der Schmerz des Alltags

Zuletzt hat es einige Filme aus dem hohen Norden Amerikas gegeben, die sich mit dem schwierigen Verhältnis von der weißen Bevölkerung und den Nachkommen der Ureinwohner befassen, die zum Teil in eigenen Reservaten leben. Wind River ist das sicherlich bekannteste Beispiel, aber auch Miséricorde blickte in die schmerzhaften Abgründe. Während diese beiden an der Grenze zwischen Drama und Thriller umherwandelten, ist A Colony jedoch deutlich freundlicher und optimistischer. Hier braucht es keine Leiche, über Mobbing und latenten Rassismus geht das hier nicht hinaus.

Spannend ist der Film dafür auf eine andere Weise. Regisseurin und Drehbuchautorin Geneviève Dulude-De Celles, die hier ihren ersten Spielfilm drehte, befasst sich mit dem ganz universellen Thema der jugendlichen Selbstfindung. Wer bin ich eigentlich? Wer will ich sein? Was ist mein eigener Platz in dieser großen, oft verwirrenden Welt? Mylia bekommt zu diesem Zweck gleich zwei potenzielle Wege vorgeschlagen. Der eine wird ihr durch Jacinthe angeboten, eine ganz normale Jugendliche, gut vernetzt, beliebt. Der andere Jimmy, der darunter leidet aufgrund seiner indianischen Abstammung ein Außenseiter zu sein.

Finde deinen eigenen Weg

Für wen das Herz der Filmemacherin schlägt, daraus macht sie kein wirkliches Geheimnis. A Colony, das in der Jugend-Sektion der Berlinale 2019 läuft, macht sich dafür stark, nicht immer den Massen hinterherzulaufen, sondern auch eigene Wege einzuschlagen. Dafür findet die Kanadierin das schöne Bild des Malbuches: Während die einen auf weißem Papier neue Welten schaffen, sind andere damit beschäftigt, die vorgefertigten Linien nur auszumalen. Variationen von dem zu schaffen, was andere uns vormachen, was uns die Geschichtsbücher vorgeben.

Und doch verfällt A Colony eben nicht darauf, einfach nur Schwarzweiß-Zeichnungen anzufertigen – von einigen Hinterbänklern in der Geschichtsklasse einmal abgesehen. So ist Jacinthe durchaus ein freundlicher Mensch, der später einmal Krankenschwester werden will, um anderen zu helfen. Jimmy wiederum ist kein strahlender Held, sondern aufgrund seiner mürrischen Art nicht ganz unschuldig an seinem Außenseitertum. Es sei nicht so einfach, heißt es später zudem, wenn die Eheprobleme der Eltern von Camille und Mylia zum Thema werden. So wie das Leben nicht immer einfach ist, man nicht für alles einen Schuldigen findet. Oder eine Erklärung. Und es ist ein Verdienst dieses leisen, einfühlsamen Dramas, dass es das dann auch gar nicht versucht. Da können wir noch so viele Länder besiedeln, Menschen vertreiben und uns zu den Herren der Welt ernennen. So wirklich zu verstehen ist diese Welt nicht, die wir erschaffen und die gleichzeitig uns erschafft.

(Anzeige)