Dass der ukrainische Regisseur und Drehbuchautor Sergei Loznitsa dem Treiben Russlands kritisch gegenübersteht, daran lässt er in seinen Filmen keinen Zweifel. In Die Sanfte zeigte er den vergeblichen Kampf einer einfachen Frau gegen die Willkür der Behörden, die ihr nicht sagen wollen, was mit ihrem inhaftierten Mann geschehen ist. In Donbass wiederum geht es um die Auswirkungen des noch immer anhaltenden Krieges zwischen Russland und der Ukraine, mal erschreckende, mal belustigende. Dass Loznitsa den Feierlichkeiten, die jedes Jahr am 9. Mai im Treptower Park stattfinden, dem Siegestag der Roten Armee über Nazi-Deutschland, mindestens skeptisch gegenübersteht, das sollte daher niemanden überraschen.

Das sprachlose Treiben

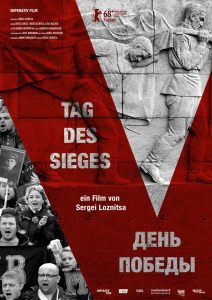

Wobei er mit Tag des Sieges aka Victory Day wieder eine reine Dokumentation gefilmt hat, die sehr an das einige Jahre zuvor erschienene Austerlitz erinnert. Damals beobachtete er die Menschen, die ins ehemalige KZ strömen, um etwas über dessen Geschichte zu erfahren. Nun sind es eben die Leute, die dem Park einen Besuch abstatten, um des historischen Siegs zu gedenken. Loznitsa begegnet ihnen wieder mit dieser ironischen Distanz, die keinerlei Aussagen trifft, jede Nähe verhindert, am Ende aber doch jede Menge zu sagen hat.

Oft sind es nur Wortfetzen, die wir in Tag des Sieges zu hören bekommen. Mal schnappen wir etwas über Xavier Nadoo auf, mal wird drauflos gesungen. Kontexte dazu gibt es nicht, weder zu den Inhalten, noch zu den dazugehörigen Personen. Wir wissen nicht, wer da alles auftaucht, sollen es auch gar nicht wissen. Der Film ist nicht an den Individuen interessiert, nicht an deren Zugang zum Thema. Wir sind nach den anderthalb Stunden irgendwie auch kein bisschen schlauer, haben zwar einen Querschnitt gesehen, ohne ihn aber wirklich einordnen zu können.

Von früher träumen

Gut möglich, dass die Besucher selbst nicht so genau wissen, warum sie da sind. Eine Sehnsucht nach früher ist zu spüren, wenn in folkloristischer Kleidung die Zeit zurückgedreht wird. Eine, die es aber gar nicht so genau wissen will, sich an Mythen erfreut, an Ritualen, nicht an einer wirklichen Auseinandersetzung. Die Rolle Russlands im Zweiten Weltkrieg, eigene Leichen im Keller, all das soll an diesem Tag vergessen werden. Vielleicht auch am nächsten, wenn der Alltag zurück ist, die Festtagskleidung wieder zurück in den Schrank gehängt wird. Bis zum nächsten Jahr.

Das ist manchmal spannend, manchmal lustig, manchmal auch irgendwie quälend langweilig. Loznitsa fordert mit seinen ereignisarmen, gleichzeitig reizvollen gemäldeartigen Aufnahmen schon jede Menge Geduld vom Publikum, ohne immer dafür zu belohnen. Denn so kurios diese Mischung aus skurrilen Feierlichkeiten und der formalen Strenge der Bilder ist, auf Dauer ist das etwas wenig Stoff. Der Dokumentarfilm, der auf der Berlinale 2018 Premiere feierte, überlässt es den Zuschauern und Zuschauerinnen, etwas aus dem Stoff zu machen, Schlüsse zu ziehen. Anders als bei Austerlitz, das grundsätzlich die Besuche des KZ in Frage zu stellen schien, bleibt hier in erster Linie Ratlosigkeit.

(Anzeige)