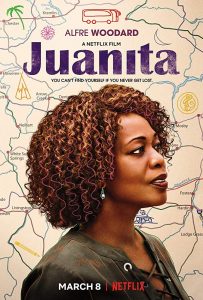

Juanita (Alfre Woodard) ist es leid, jeden Tag dasselbe tun zu müssen, sich mit ihrem Job im Krankenhaus herumärgern zu müssen, mit ihren erwachsenen Kindern. Da muss doch noch mehr sein am Leben! Und so beschließt sie eines Tages, alles hinter sich zu lassen und sich auf eine Reise durch die USA zu begeben. Unterwegs trifft sie jede Menge spannender Leute, etwa Jess (Adam Beach), der einen kleinen Diner führt. Dabei ist die erste Begegnung alles andere als glücklich, als Juanita seine Küche kritisiert. Der lässt das nicht lange auf sich sitzen und fordert sie auf, doch bei ihm anzufangen – was sie schließlich auch tut.

Und war das jetzt schon alles? Das Gefühl, so ein bisschen im Trott gefangen zu sein, das dürften die meisten von uns irgendwann einmal haben. Wenn Juanita aus all dem ausbrechen will, dann ist der Wunsch doch sehr verständlich. Es fällt einem nicht schwer, da mitzufühlen und sie anfeuern zu wollen bei ihrem kleinen Selbstfindungstrip. Das spricht primär natürlich dann auch Leute an, die in einer ähnlichen Situation sind, alt genug vielleicht, um sich mit der Titelfigur identifizieren zu können. Zwingend notwendig ist es aber nicht.

Ich sag euch, was Sache ist

Zumindest am Anfang lädt Juanita auch so dazu ein, der rüstigen Dame ein bisschen Gesellschaft zu leisten. Nicht nur, dass sie einem als überaus sympathische Frau vorgestellt wird, die nicht auf den Mund gefallen ist. Der Netflix-Film geht auch mit reichlich Humor zur Sache. Während die diversen Versuche, die vierte Wand zu durchbrechen, ein wenig forciert sind, auch weil sie nicht konsequent durchgehalten werden, ist ein anderer Einfall deutlich unterhaltsamer: Juanita pflegt eine imaginäre Beziehung mit dem Schauspieler Blair Underwood, der sich hier selbst spielt. Und nicht einmal die funktioniert so, wie sie es will.

Irritierend ist jedoch, dass der Film sich bald in eine völlig andere Richtung weiterentwickelt. So anders, dass man nicht einmal sagen kann, ob das überhaupt als Richtung durchgeht. Wendepunkt der Adaption eines Romans von Sheila Williams ist die Begegnung mit Jess. Was vorher Selbstfindungstrip einer selbstbewussten Frau ist, verwandelt sich nun in eine Romanze. Und das ist aus mehreren Gründen etwas schade. Nicht dass es verkehrt wäre, unterwegs auch ein paar Gefühle zu entwickeln. Nur scheint der Film an der Stelle seltsam stehenzubleiben, alles über Bord zu werfen, was anfangs versprochen wurde. Den Blick zu verlieren.

Eine Selbstfindung ohne das Selbst

Irritierend ist vor allem, dass dem Innenleben und der Persönlichkeit von Juanita im Anschluss so wenig Beachtung geschenkt wird. Die Beziehung zu Jess ist beispielsweise sehr plötzlich. Irgendwie reicht es schon, dass die beiden Zeit miteinander verbringen. Auch das Essen als verbindendes Element scheint irgendwann niemanden mehr zu interessieren. Anstatt hier mehr Zeit in den Aufbau zu investieren, kommen dafür andere Themen auf. Kriegstraumata zum Beispiel. Und dass Jess indianischer Abstammung ist, öffnet natürlich die Türen für weitere Themenkomplexe. Ohne dass der Film jemals konsequent hindurchgehen würde.

Nun ist Orientierungslosigkeit bei einem Film über Selbstfindung im Grundsatz sicher angemessen. Es geht ja genau darum, unter einer Vielzahl von Wegen den eigenen zu finden. Bei Juanita drängt sich aber der Verdacht auf, dass auch die Macher nicht wussten, was sie damit anfangen sollen. Das Ende ist nichtssagend, Juanita selbst wird nie eindeutig definiert. Nach den anderthalb Stunden, die das Drama dauert, weiß man immer noch nicht mehr als am Anfang. Teilweise wird das durch die ansprechende Leistung von Alfre Woodard wieder wettgemacht. Aber eben nur teilweise: Trotz der Sympathien ist der Film in der Summe irgendwie Zeitverschwendung, die Suche bringt kein nennenswertes oder auch sehenswertes Ergebnis mit sich.

(Anzeige)