Manch einer wird sich vielleicht noch daran erinnern, was für ein Gefühl das war, damals am 11. September 2001 vor dem Fernseher zu sitzen und die Endlosschleifen des Terrorangriffs anzuschauen. Das Gefühl der Ohnmacht, der Wut und Trauer um die vielen so sinnlos zerstörten Leben. Das Gefühl der Ungläubigkeit auch: Was bringt jemanden dazu, sein eigenes Leben zu beenden, nur damit andere auch sterben? Was muss mit einem geschehen sein, dass der eigene Überlebenswille sich derart stark einer vermeintlich größeren Sache unterordnet?

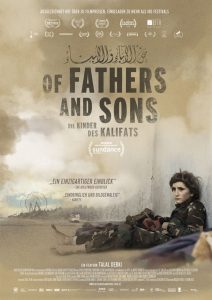

Of Fathers and Sons – Die Kinder des Kalifats gibt darauf eine Antwort. Und gibt sie gleichzeitig wieder nicht. Zwei Jahre lang hat Regisseur Talal Derki in seiner Heimat Syrien eine radikal-islamistische Familie begleitet, unter dem Vorwand, selbst ein Anhänger der Salafisten zu sein. Auch dort denkt man an den 11. September zurück, wenngleich mit anderen Gefühlen. Voller Stolz erzählt Patriarch Abu Osama, selbst al-Nusra-Rebellenführer, dass einer seiner Söhne auf den Tag genau sechs Jahre nach dem Anschlag geboren wurde. Ein Zeichen Gottes, zweifelsfrei. Und auch die Namen der diversen Kinder erinnern an dieses einschneidende Ereignis, wurden sie doch nach diversen Terroristen benannt.

Dein Leben ist ein Krieg

Der Terror ist den Jungs aber nicht nur auf diese Weise in die Wiege gelegt. Of Fathers and Sons zeigt, wie Abu seine Kinder schon von früh an nach seinen Vorstellungen formt. Sobald die ersten Worte aus dem Babymund kommen, sollen diese den Koran zitieren. Später werden wir sehen, wie der Nachwuchs und andere Kinder auch in einem Ausbildungscamp auf ihr späteres Leben vorbereitet werden – mit Militärkleidung, echten Geschossen und brennenden Reifen, durch die sie durch müssen. Der Krieg muss schließlich weitergehen, bis alle Ungläubigen von der Erde getilgt sind.

Aber schon vorher mutet einem Derki Szenen zu, die durch Mark und Bein gehen. Da basteln die Jungs eigene Bomben und scherzen davon, wie diese andere in Stücke reißt. Eine harmlose Rauferei artet zu brutaler Gewalt aus, die vom Vater mit noch mehr brutaler Gewalt bestraft wird. Und Vögel sollten sich ohnehin besser von dem Ort fernhalten, schnell wird da schon mal ein Kopf abgeschnitten und stolz den Eltern gezeigt. So wie Katzen manchmal eine Maus mit nach Hause bringen, in der Hoffnung auf ein bisschen Anerkennung. Früh übt sich, wer ein Mörder werden will.

Auf Tuchfühlung mit der Gefahr

Der Dokumentarfilm, der auf dem Sundance Film Festival 2018 Premiere feierte, führt so anschaulich und eindringlich vor Augen, wie Gewalt an die nächste Generation weitergegeben werden kann. Derki selbst kommentiert die Geschehnisse nicht, fragt auch nicht kritisch nach. Das ist verständlich: Wer in einem Haushalt zu Gast ist, in dem Männer grundsätzlich mit Waffen herumlaufen, der ist bereits in einer brenzligen Situation, der muss nicht zwangsweise mehr riskieren. Und es ist auch so schon beeindruckend genug, wie nah der eigentlich in Berlin lebende Filmemacher an seine Protagonisten gekommen ist, selbst bei einem schockierenden Zwischenfall durfte er die Kamera weiterhin auf sie richten.

Und so ist es dann auch klar, wenn auch ein wenig schade, dass der Film nicht wirklich in die Köpfe der Menschen kommt. Warum sie glauben, was sie glauben, bleibt bis zum Schluss ein Rätsel, es gibt keine Erklärungen für die Radikalisierung. Außer dass sie irgendwann von Vätern weitergegeben wurde. Man sitzt ähnlich fassungslos vor ihrem mantraartig wiederholtem Hass wie seinerzeit beim Angriff auf die Twin Towers. Aber es ist doch sehr beeindruckend, was der für einen Oscar nominierte Dokumentarfilm uns zeigt, gerade auch, weil das Leben der Islamisten ein ständiger Widerspruch ist. Wer im einen Moment liebevoll mit den Kindern spielt, nur um sie im nächsten durch die Hölle zu schicken, der lebt in einer Welt, bei der man dankbar ist, sie hat sehen zu dürfen. Aber auch dankbar, am Ende wieder herauszukommen.

(Anzeige)