Jerusalem war seit jeher ein Ort, an dem die unterschiedlichsten Menschen auf engem Raum zusammenlebten. Das lässt sich heute noch besonders in der Altstadt beobachten, das trotz einer überschaubaren Größe von gerade mal 1 km² unter anderem jüdische, muslimische und christliche Viertel enthält. Und auch im „Bizzart“, das sich vor den Toren der Altstadt versteckt, kann man ihnen begegnen, Menschen jeglichen Glaubens, jeglicher Herkunft, jeglichen Berufes auch. Eines eint sie aber: Sie möchten ihren Körper in einem der ältesten Tätowier-Laden der Stadt schmücken lassen.

Seit 1993 schon ermöglichen die beiden russischstämmigen Inhaber Poko Haim und Daniel Bulitchev ihren Kunden, zumindest auf ihrer Haut ihr eigenes Schicksal zu bestimmen. Geben ihnen die Form von Freiheit, die es draußen in der Gesellschaft nicht unbedingt gibt, wenn die Stadt von Angst und Wut geprägt ist. Er sei es leid, von den Juden immer als potenzieller Terrorist misstrauisch beäugt zu werden, gibt einer der Kunden an. Hier darf er sein, wer er will, alles aussprechen, was ihm durch den Kopf geht.

Zwischen Schmerz und Seelenheil

Viele der Geschichten, die wir zu hören bekommen, drehen sich um die Stadt und die Erfahrungen damit. Aber auch persönlichere Momente mischen sich immer wieder hinein, während im Hintergrund unbeirrt das friedliche Surren der Nadeln zu hören ist. Das Verhältnis zum Vater. Ein Hang zur Spielsucht. Poko und Daniel hören zu, ein bisschen wie Friseure, die als Teilzeit-Therapeuten fungieren. Denn manchmal hat man hier schon das Gefühl, dass sich die Leute etwas von der Seele zu reden haben. Dass die Bilder, die sie sich mit schwarzer Tinte in ihre Körper ritzen lassen, eher sekundär sind.

Wobei natürlich auch die einiges über die Menschen aussagen: die Jungfrau Maria, ein Küchenmesser oder ein David-Stern, das lässt schon den einen oder anderen Rückschluss zu. Religion ist eines der Themen, die aufkommen, während nach und nach Bilder auf der Haut entstehen. Denn die Religionen, in ihrer strengen Auffassung zumindest, halten nicht viel von dem Prinzip einer Tätowierung. Allein deshalb schon wird klar, dass hier Kunden Halt machen, die sich mehr erhoffen, nicht den Status Quo als gegeben auffassen wollen.

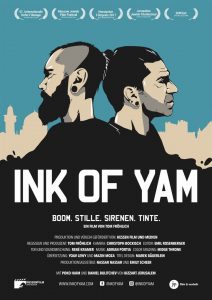

Das ist zwangsweise recht intim, zumindest an mehreren Stellen. Dazu trägt auch die Kamera bei, die immer sehr nah den Protagonisten bleibt. Aus gutem Grund: Nur wenige Quadratmeter ist der Laden groß, da gibt es nicht viele Ausweichmöglichkeiten. Ein bisschen klaustrophobisch sind die Aufnahmen dann manchmal auch. Nur selten dürfen wir einen Blick nach draußen werfen, wenn Ink of Yam Bilder der Stadt zeigt. Mehr als ein Ausschnitt davon kann und will der Dokumentarfilm natürlich auch gar nicht sein, ein selektiver, dafür authentischer Querschnitt eines widersprüchlichen Ortes und seiner Bewohner.

(Anzeige)