Peter Lindbergh ist gut herumgekommen, wie es auch zu erwarten ist bei jemandem, der mit Modefotografie sein Geld verdient. Noch bevor er das tat, hat er schon einiges von der Welt gesehen. Von Deutschland natürlich, wo er 1944 geboren wurde. Von der Schweiz, wohin er mit 18 Jahren ging. Von Spanien und Marokko, Zwischenstationen seines Lebens. Und von Frankreich, wo er immer wieder lebte. Wo er auch heute noch lebt, wenn er nicht gerade in New York City ist. Ein Mann von Welt eben.

Dieses kosmopolitische Leben interessiert Jean-Michel Vecchiet jedoch weniger. Er versucht sich mehr an dem großen Wurf, wie aus dem Mann, der einem eher weniger glanzvollen Milieu entstammt, zu einem bedeutenden Modefotografen werden konnte. Das bedeutet zum einen, sich brav an der Chronologie abzuarbeiten und einzelne Wegpunkte seiner Karriere zu beleuchten. Zum anderen soll aber auch die Persönlichkeit Lindberghs etwas nähergebracht werden. Was trieb ihn an? Was sah er, wenn er sich hinter eine Kamera stellte, um die Schönen dieser Welt abzulichten?

Kunst der Kunst willen

Richtig erhellend ist das Ergebnis jedoch nicht. Vecchiet war es offensichtlich nicht genug, sich einem Künstler der Fotografie anzunähern. Er wollte hier auch selbst Kunst machen. So gibt es immer wieder Überblendungen oder kleinere Spielereien, welche die gezeigten Bilder zu einer Kunstinstallation machen, weniger zu einem Dokumentarfilm. Das sieht teilweise schick aus, der Informationsgehalt ist jedoch überschaubar. Zwischenzeitlich vergisst man sogar völlig, was das Thema eigentlich sein soll. Wohl auch weil der Film es selbst vergisst.

Dabei hatte der Titel einiges versprochen. Das Leben eines Mannes, der mit den Fotografien von Frauen Geld verdiente, durch Frauen erzählen zu lassen? Das hätte spannend sein können, umso mehr da die Objektivierung von Frauen in den letzten zwei Jahren deutlich kritischer gesehen wurde. Wenn sie hier in Szene gesetzt werden, ist das dann eine Huldigung, eine Stärkung? Oder ist es eine Herabwürdigung, indem sie eben nur hübsche Dekoration sein dürfen, ein Mittel zum Zweck?

Was genau soll das?

Solche Überlegungen sind Peter Lindbergh – Women’s Stories fremd, nicht die Gegenwart steht im Mittelpunkt, sondern die Vergangenheit. Vor allem die Verbindungen zur Nazizeit, die Vecchiet aufbauen will, verblüffen – wenn auch nicht auf eine positive Weise. Ganz schlüssig ist es nicht, was der französische Filmemacher hier so tut, das wirkt schon sehr forciert. Es ist auch nicht wirklich spannend, ein tatsächliches Porträt entsteht durch diese Zeitsprünge nicht.

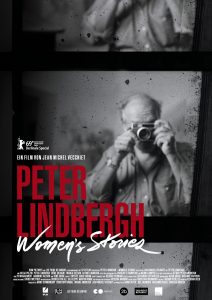

Bedauerlich ist aber auch, wie kurz die Fotografien an sich kommen. Peter Lindbergh – Women’s Stories, das auf der Berlinale 2019 Weltpremiere feierte, hält sich ausgerechnet bei dem zurück, was Lindbergh auszeichnet: seine Bilder. Zu selten dürfen wir sie sehen, erfahren und erleben, worin seine Kunst denn nun eigentlich bestand. So sympathisch es ist, dass Vecchiet sich von den selbst auferlegten Standards des Dokumentarfilms lösen und etwas Eigenes schaffen will, mehr sein als Jahreszahlen und sprechende Köpfe: Wenn man nach mehr als anderthalb Stunden über das Thema nicht wirklich mehr weiß als vorher, dann ist das sicher nicht die beste Alternative.

(Anzeige)