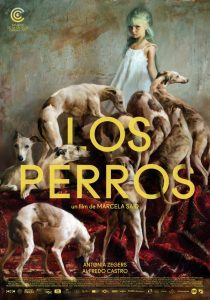

Mariana (Antonia Zegers) hätte alles um glücklich zu sein: Sie ist Mitinhaberin einer Firma, ihre Familie verfügt über jede Menge Geld, sie hat einen Mann, auch gesundheitlich fehlt es ihr an nichts. Wirklich glücklich ist sie dennoch nicht. Ihre Beziehung zu Pedro (Rafael Spregelburd) beschränkt sich auf das Nötigste, bei der Arbeit nimmt sie niemand ernst. Und so richtig spannend ist ihr Leben auch nicht. Da trifft es sich doch gut, als sie dem ehemaligen Oberst Juan (Alfredo Castro) begegnet, der jetzt als Reitlehrer arbeitet. Die Faszination ist groß für den dominanten Mann, selbst als Mariana feststellt, dass er einige dunkle Geheimnisse mit sich herumträgt.

Zugegeben, ein bisschen hört sich die Zusammenfassung von Los Perros nach einer weiteren Schundromanze an. Eine von ihrem Mann vernachlässigte Frau fühlt sich zu einem echten Kerl hingezogen, mit dem sie eine heiße Affäre beginnt – ein bisschen Kribbeln aus der Dose und Eskapismusfantasie für einen Nachmittag auf dem Sofa. Ganz so einfach ist die Geschichte dann aber doch nicht. Zum einen ist das Verhältnis zwischen Mariana und dem Ex-Oberst deutlich komplexer. Und das eigentliche Thema des Films ist ohnehin ein ganz anderes.

Persönliches Gesellschaftsporträt

Wer die früheren Werke von Marcela Said kennt, der dürfte das aber bereits geahnt haben. Die chilenische Regisseurin und Drehbuchautorin wendet sich in ihren Filmen gerne den Missständen ihres Heimatlandes zu. In Der Sommer der fliegenden Fische erzählt sie von dem Konflikt zwischen einem Landbesitzer und dem indigenen Volk der Mapuche, das selbst einen Anspruch auf die Gegend erhebt und nicht glücklich ist mit den Machenschaften des reichen Mannes. Und natürlich spielt auch das Thema der Militärdiktatur Chiles zwischen 1973 und 1990 eine größere Rolle in ihren Filmen, wurde sowohl in fiktiver Form wie auch als Dokumentation behandelt.

Los Perros, das bei der Semaine de la Critique von Cannes 2017 Premiere hatte, nimmt sich ebenfalls dieser unrühmlichen Vergangenheit an, wenn auch über Umwege. Der Fokus des Dramas liegt zunächst auf Mariana, die ihre Zeit in einem goldenen Käfig verbringt. Ihr mangelt es an nichts und doch an allem. Bei ihren regelmäßigen Fruchtbarkeitsspritzen, die der 42-Jährigen doch noch zu einem Kind verhelfen sollen, lässt es der Film eher offen, ob das ihrem eigenen Wunsch entspringt oder doch mehr den Erwartungen von außen. Eine Frau ohne Kind, wo geht denn so etwas? Vermutlich weiß sie es selbst nicht mehr so genau.

Die Schuld der Untätigkeit

Doch diese persönliche Geschichte einer Frau, die sich im Umbruch befindet, die wird eben in Kontext mit der Vergangenheit gebracht. Die Schatten der Militärdiktatur sind lang, finden sich an vielen Stellen, oftmals unerwarteten. Was aber auch damit zusammenhängt, dass die Leute gern mal weggeschaut haben. Die einen aus Angst vor den Konsequenzen. Andere, weil es ihnen finanzielle Vorteile gebracht hat. Los Perros zwingt nun, wieder etwas genauer hinzuschauen. Nicht nur auf die Leute, die aktiv mitgemacht haben, sondern auch diejenigen, die teilnahmslos danebenstanden und damit dazu beitrugen, dass das Unrecht so lange gewähren konnte. Said verurteilt auch diese Leute, nimmt sie in die Verantwortung.

Und doch bleibt das Drama dabei auf eigenartige Weise ambivalent. Wenn alte Leichen ausgebuddelt werden, dann steht in FIlmen meistens ein sehr aufrechter Mensch daneben, der als leuchtendes Beispiel den Kampf gegen das Vergessen aufnimmt. Nicht in Los Perros. Mariana steht noch immer daneben, fasziniert von dieser Dunkelheit in ihrem Umfeld, unschlüssig, was sie damit anfangen soll – oder auch mit ihr selbst. Die Beschäftigung mit der Vergangenheit verbindet sich auf diese Weise mit einem Kampf um Unabhängigkeit, der Blick ist gleichzeitig zurück und nach vorne gerichtet. Das schwankt ein wenig zwischen spärlich ausgearbeitet und dick aufgetragen, wenn bloße Andeutungen und sehr offensichtliche Symbolik wie selbstverständlich miteinander verbunden werden. Eine interessante Mischung, die teils mit starken Bildern arbeitet und vielleicht sogar angemessen ist für eine Gesellschaft, die sich noch immer schwer damit tut, beim Umgang mit der Vergangenheit eine einheitliche Linie zu finden.

(Anzeige)