Mitten in La Barca betreibt Inácio (Murilo Benício) ein kleines Restaurant. Obwohl nach außen hin alles friedlich erscheint, brodelt es seit geraumer Zeit hinter der Fassade, denn während Inácio Frau ihrem Gatten per Telefon immer wieder beschuldigt seine Zeit nur noch im Restaurant zu verbringen statt mit ihr, ärgern sich seine Angestellten über die Arbeitsbedingungen. Der ansonsten ausgeglichene Koch Djair (Irandhir Santos) bietet sich als Sprachrohr für das weitere Personal an und verspricht sich für besseren Lohn einzusetzen. Einzig und allein Kellnerin Sara (Luciana Paes) hält ihrem Chef die Treue und ist immer zur Stelle, wenn mal wieder Überstunden gemacht werden müssen. An diesem Abend geht das Geschäft eher schleppend und die wenigen noch verbleibenden Gäste nerven mit ihren Sonderwünschen und ironischen Kommentaren zur Küche sowie zur Weinauswahl. Plötzlich jedoch betreten zwei bewaffnete Männer das Restaurant, bedrohen allen Anwesenden und verlangen alles Geld aus der Kasse. Jedoch hat Inácio nach dem letzten Raubüberfall eine Überraschung für Kriminelle bereit und kann die Kriminellen überwältigen. Einmal in der Position des Stärkeren ist er nicht willens diese aufzugeben, was dann sehr schnell eskaliert.

„Ich habe einen Namen.“

Bereits nach wenigen Minuten gelingt es Regisseur und Co-Autor Gabriela Amaral Almeida, ein aufgeladenes Szenario zu erschaffen, in welchem man die ersten Keime der bald voll ausgelebten Aggressionen erahnen kann. Die zwei noch erscheinenden Kunden, natürlich kurz vor Schließung der Küche, sind da nur die Spitze des Eisbergs, denn die Angestellten lästern bereits hinterm Rücken Inácio über dessen Knauserigkeit sowie seine Heuchelei. Durch die präzise Kameraarbeit Barbara Alvarez‘ bekommt der Handlungsort etwas Bühnenhaftes zum einen, wobei andererseits die Ordnung, oder vielmehr Hierarchie betont wird, die sich in vielerlei Hinsicht zeigt.

Selbst die lockere Plauderei mit einem Kunden über das Wildgericht täuscht nicht über das latente Klassenbewusstsein hinweg, das Almeidas Film durchzieht. Im Bewusstsein, dass der Kunde bekanntermaßen immer König ist und naturgemäß immer recht hat, erlaubt man sich eine arrogante Überlegenheitshaltung, die sich in giftigen Kommentaren und süffisanten Witzeleien äußert. Gerade gegenüber Frauen, aber auch dem homosexuellen Djair gegenüber, zeigt sich diese gesellschaftlich propagierte Herabsetzung, bei der diese als reines Beiwerk gesehen werden, welches sich nicht beschweren kann. Das Statement Saras „Ich habe einen Namen“ gleicht einer Revolte in einem sozialen Habitat, das nach außen hin harmonisch erscheinen will, aber innerlich von Ressentiments, Vorurteilen und Arroganz zerfressen ist.

Triumph des Animalischen

Der Mensch innerhalb dieses Systems ist jenes paradoxe „freundliche Tier“, auf das im Titel des Films verwiesen wird. Wenn Inácio vor einem Spiegel seine Begrüßungen übt, trainiert er sich vielmehr in der schon jetzt brüchigen Maskerade der Normalität und der Freundlichkeit, die sein Geschäft ihm auferlegt. Man merkt, dass diese Repression des Animalischen nicht mehr lange aufrechterhalten werden kann. Der Einsatz von Licht sowie der wütend-atmosphärische Soundtrack von Rafael Cavalcanti erlauben einen immer tiefer gehenden Blick in die erschreckenden Abgründe bis hin zur völligen Aufhebung der Ordnung, was sich in einem Strom aus Blut, Gewalt und Lust entlädt.

Wie Filmkritikerin Kat Ellinger in ihrem Essay zu The Friendly Beast erläutert, ist dieser eine wütende Reaktion Almeidas nicht nur auf die ausbleibende Finanzierung eines Projekts, welches sie ursprünglich plante, sondern zudem als Kommentar auf Zustände in ihrer Heimat zu verstehen. Jene Überfälle auf Restaurant, die fast schon zur Tagesordnung gehörten, sind Begleiterscheinungen einer Gesellschaft, die ihre Aggressionen nach innen hin auslebt, angestachelt durch soziale Ungerechtigkeit und Korruption innerhalb der Politik. Im Rahmen dieser Lesart genügt ein kleiner Funke, der eben jenes zerstörerisch agierende Tier befreit, das um sich schlägt und beißt.

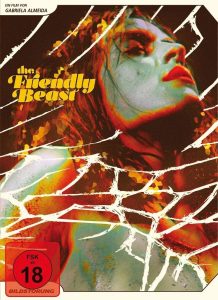

(Anzeige)