Es soll ja Inseln geben, die sind so wertvoll und begehrt, dass sich ganze Nationen darüber streiten. Gibraltar zum Beispiel, der Anlass für einen andauernden Konflikt zwischen Spanien und Großbritannien. Oder die Senkaku-Inseln, die zwar von Japan verwaltet werden, gleichzeitig aber auch von China und Taiwan für sich beansprucht. Bei der großen Ochseninsel sieht das etwas anders aus. Das Ostsee-Eiland gehört zu Dänemark, wurde von Deutschen gepachtet, wird derzeit aber kaum genutzt. Es scheint auch keiner so recht zu wissen, was mit der elf Hektar großen Insel überhaupt anzufangen ist, nachdem das mit der Bewirtschaftung gegessen ist.

Dokumentarfilme über Inseln hat es in den letzten Jahren immer mal wieder welche gegeben. Der Fokus lag dabei meistens auf den Bewohnern, siehe Usedom – Der freie Blick aufs Meer zum Beispiel. Was aber, wenn es eben keine Bewohner gibt? Wenn die alle fort sind? Ganz einfach: Man befragt die ehemaligen Bewohner. Leute, die also dort waren und es nun nicht mehr sind. Zugegeben, das hört sich jetzt nicht so wahnsinnig einladend an. Wenn man schon Filme über Inseln dreht, dann will man diese doch wenigstens sehen. Stattdessen sieht man Männer, die an einem dunklen Ort hocken und Trübsal blasen.

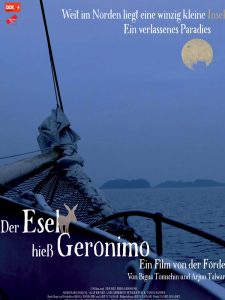

Was von der Sehnsucht übrig bleibt

Bis einem dämmert, dass genau das der Punkt ist. Der Esel hieß Geronimo behandelt gar nicht die Insel als solche. Der Film redet auch vergleichsweise wenig darüber, wie das war, auf der Insel gelebt zu haben. Ganz vermeiden lässt sich das Thema natürlich nicht, es taucht immer mal wieder in Nebensätzen auf. Anspielungen werden gemacht, die man mal versteht, mal auch nicht. Und später dürfen wir auch raus aus der Dunkelheit, wenn die Doku ein bisschen Licht hineinbringt, in mehr als einer Hinsicht. Aus der Insel mehr wird als nur ein Gegenstand von Geschichten.

Und doch bleibt der Fokus auf den Menschen, die sich so viel mehr von der Insel und dem Leben erhofft hatten. Der Dokumentarfilm, der auf der unter anderem auf der DOK Leipzig 2018 zu sehen war, ähnelt damit mehr den TV-Shows über die ganzen Aussteiger, die in der Fremde einen Neustart versuchen. Nur dass Der Esel hieß Geronimo eben nach dem Neustart angesiedelt ist, zu einem Zeitpunkt, als das Projekt schon aus und gescheitert ist. Aber nicht einmal dieses Scheitern steht direkt im Mittelpunkt. Auch hier können wir nur ahnen, was genau vorgefallen ist und wer wie woran seinen Anteil hatte.

Der Wert des Träumens

Der Esel hieß Geronimo ist vielmehr die Geschichte einer Sehnsucht nach etwas, das nicht mehr da ist. Das vielleicht auch nie wirklich da gewesen ist. Das ist einerseits traurig, wie sie so da sitzen, allesamt gescheiterte Existenzen, deren Träume sich in Lust aufgelöst haben. Und doch hat es auch ein bisschen was Groteskes an sich, etwas Skurriles. So sehr, dass man sich manchmal fragt, ob sich das Regieduo Arjun Talwar und Bigna Tomschin nicht vielleicht lustig über diese Leute machen wollte. Und doch werden sie nicht zur Schau gestellt, obwohl die Kamera ständig bei ihnen ist, sie länger im Bild behält, als es unbedingt notwendig gewesen wäre.

Es gibt nicht die große Geschichte, heißt es an einer Stelle des Films, sondern viele kleine. Und irgendwie ist es ganz schön, diesen zuzuhören, selbst wenn sie zu nichts führen oder man sie nur zum Teil versteht. Denn auch wenn Träume scheitern, eine Sehnsucht keine Erfüllung findet, schon das Träumen an sich hat einen Wert. Der Esel hieß Geronimo ist ein leiser Dokumentarfilm, der zunächst irgendwie zwecklos erscheinen mag, aber mit Humor und Herz dabei ist, dabei sehr nah an den Menschen. Und manchmal reicht das dann doch aus.

(Anzeige)