Jill (Jocelyn DeBoer) und Lisa (Dawn Luebbe) sind beste Freundinnen – zumindest auf den ersten Blick. Doch bewegen sie sich in einer surrealen Welt, in der es so etwas wie Freundschaft eigentlich gar nicht gibt. Oberflächliche Höflichkeit ist das oberste Gebot in dieser satirisch sezierten Suburb-Hölle. Das geht so weit, dass Jill Lisa ihr eigenes Baby schenkt, um dieser keinen Wunsch abschlagen zu müssen. Eine absurde Handlung, die aber nur den Anfang von Jills Spießrutenlauf durch wahnwitzige Gespräche und bis ins Groteske überdrehte Alltagssituationen bildet.

Greener Grass basiert auf dem gleichnamigen 14-minütigen Kurzfilm aus dem Jahr 2015. Schon bei diesem fungierten die Hauptdarstellerinnen Jocelyn DeBoer und Dawn Luebbe als ausführende Produzenten. Bei der Ausarbeitung zum abendfüllenden Spielfilm nun zeichneten DeBoer und Luebbe nun gleich für Produktion, Drehbuch und Regie verantwortlich – die beiden Hauptrollen besetzen sie außerdem. Angesichts des großartigen und zu Recht gefeierten Kurzfilms muss man sich allerdings unwillkürlich fragen, ob die episodenhafte Natur, die einer Aneinanderreihung von Sketchen ähnelt, auch für einen Langspielfilm funktioniert. Das ist leider nicht durchgehend der Fall. Vielmehr erschöpft sich das Prinzip recht schnell, sodass zwischen einigen ausgesprochen lustigen Szenen und Einfällen auch mal längerer Leerlauf entsteht.

Unter der Oberfläche

Handlungsort des Films ist der Mikrokosmos eines typisch US-amerikanischen Suburbs, ein extrem beliebtes Setting für Filme und Serien aller Genres, ob Gesellschaftsanalysen (American Beauty), Dramen (The Virgin Suicides), Komödien (Meine teuflischen Nachbarn) oder Sitcoms (sehr, sehr viele). Greener Grass nun vereinigt Eigenschaften aller dieser Genres in sich und bemüht sich mit seiner zeitlos wirkenden, bewusst nur schwer einzuordnen Oberflächenästhetik um eine gewisse Allgemeingültigkeit. Unwillkürlich werden da Erinnerungen an die Anfangssequenz von David Lynchs Blue Velvet wach, wo unter den perfekt gemähten Grünflächen und hinter den makellosen Fassaden der Reihenhäuser dunkelste Geheimnisse lauern.

Denn auch in Greener Grass ist die angestrengte Normalität der Figuren lediglich eine Farce. Sie bewegen sich in einer dystopischen Welt aus Konsum, Gartenparties und sinnentleertem Small Talk. Der gekünstelte Sprachduktus und das spätkapitalistisch zugerichtete Vokabular ist dabei genauso falsch wie die Kulissen, das völliges Fehlen von Authentizität hat System. Oberflächlich sehen wir hier eine heile Welt in perfektionierter Werbespot-Ästhetik: Die Szenerie präsentiert sich quietschbunt und ausnahmslos in strahlendem Sonnenschein, die High-Key-Beleuchtung der Innenräume sowie die sorgfältig komponierten Einstellungen erinnern nicht von ungefähr an die Sets generischer Sitcoms, und auch die Musik bedient mit entsprechenden Jingles das liebgewonnene Klischee.

Postmoderne Suburb-Satire

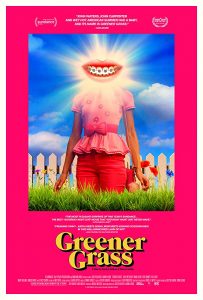

Doch die Vorstadt-Idylle ist durchsetzt von seltsamen Details. So tragen sämtliche Protagonist*innen überdimensionierte Zahnspangen und fahren in vollkommener Selbstverständlichkeit Golfcarts statt Autos. Das ist oft lustig, aber fast ebenso häufig unheimlich. Denn immer wieder wird die Bilderbuchszenerie von kurzen verstörenden Szenen unter- bzw. durchbrochen. Unbehagen ist das vorherrschende Gefühl in dieser postmodernen Comedy of Manners. Greener Grass greift zahlreiche (nicht zuletzt durch Film und Fernsehen gefestigte) Klischees rund um die Suburbs auf, um sie zu überspitzen und zu persiflieren.

Kritisiert werden in diesem filmischen Rundumschlag Dekadenz, hinterlistige Höflichkeit, Selbstoptimierungswahn sowie der bedingungslose Materialismus und Konformismus. Der Film zeichnet eine Gesellschaft geprägt von Neid, Missgunst und Egoismus. Letztlich sind auch Menschen in dieser Welt, die ein Zerrbild unserer Realität ist, nichts als Waren. Nicht nur in dieser Hinsicht erinnert dieser eigenwilliger Hybrid aus Komödie, Satire und Social Horror an Jordan Peeles Get Out, ohne aber letztlich dessen Durchschlagskraft und Relevanz zu besitzen.

(Anzeige)