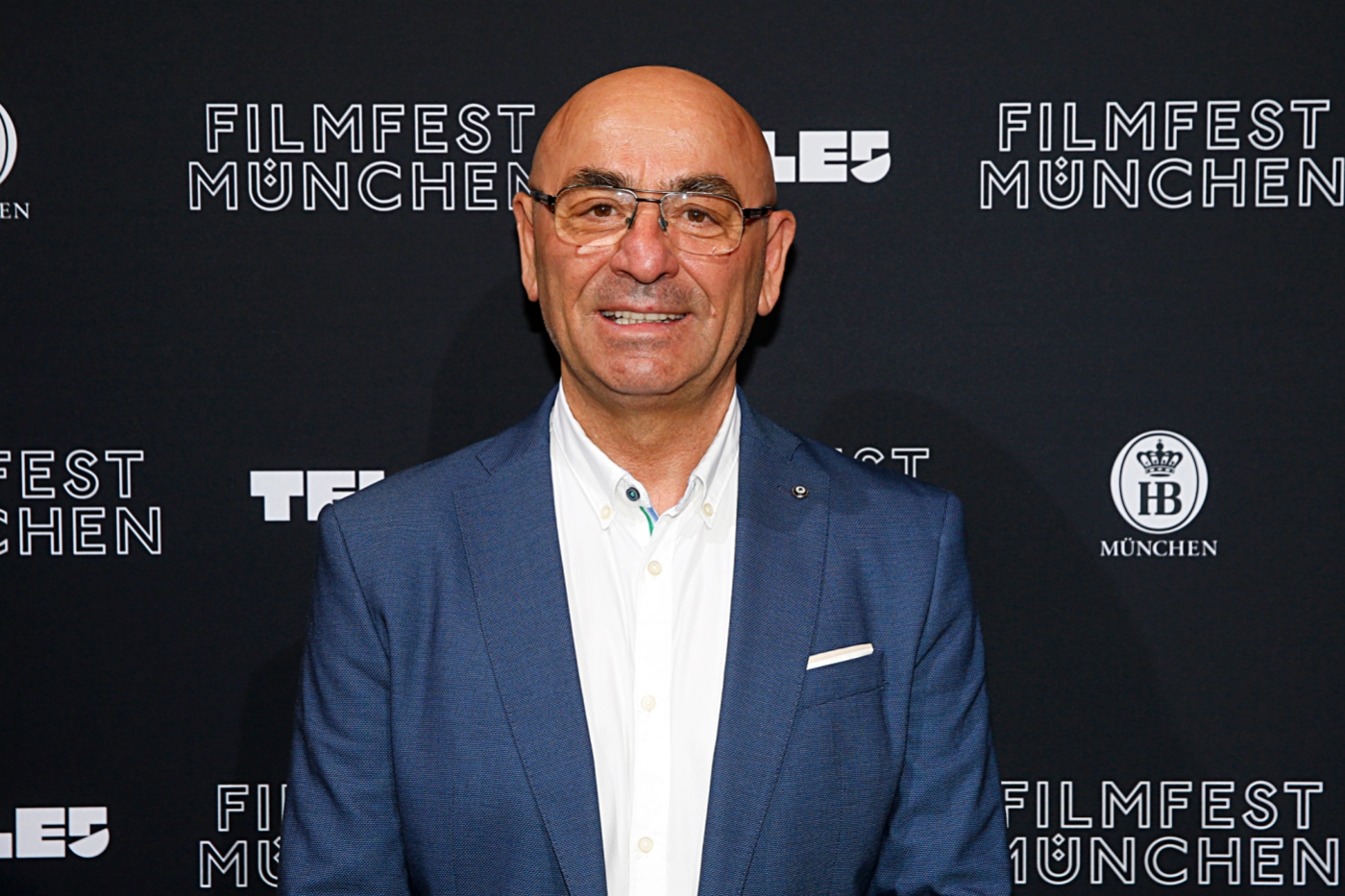

In Ein Licht zwischen den Wolken (Kinostart 19. September 2019) erzählt Regisseur und Drehbuchautor Robert Budina von einem kleinen Dorf in Albanien, das nach einem Zufallsfund Kopf steht: Eine Moschee wurde früher auch als Kirche benutzt! Aber warum ist es eigentlich ein Problem, ein Gebäude für mehrere Religionen zu nutzen? Und wie hat sich die Situation im Laufe der Zeit geändert? Diese und weitere Fragen haben wir dem albanischen Filmemacher bei der Deutschlandpremiere seines Dramas auf dem Filmfest München 2019 gestellt.

Wie sind Sie auf die Idee für den Film gekommen?

Da kamen eine ganze Reihe von Punkten zusammen. Beispielsweise bin ich ein Orthodoxer und meine Frau ist Muslimin, auch wenn wir nicht praktizieren. Und meine Frau regte an, dass wir aus diesem Thema mehr machen könnten. Außerdem gibt es da diese Geschichte aus Albanien, die einige Jahrhunderte zurückliegt. Da war eine Kirche, die zerstört wurde und danach von der Armee als Kaserne genutzt wurde. Später baute man dort dann eine Moschee. Da die Katholiken nun keine Kirche mehr hatten, boten die Muslime ihnen an, dass sie die Moschee an einem Tag der Woche für sich nutzen konnten. Das war dann die Grundlage für unsere Geschichte. Ich wollte daraus aber nicht etwas nur Schönes machen. Stattdessen wollte ich mit dem Film auch etwas aussagen: Es ist nicht die Religion an sich, die Menschen trennt.

Das wird sicherlich nicht überall gern gehört. Wie ist es für Sie, mit Ein Licht zwischen den Wolken von Festival zu Festival zu ziehen und den Film vorzustellen?

Das ist etwas ganz Besonderes für mich. Ich komme aus einem sehr kleinen Land und bin daher sehr glücklich über die Möglichkeit, mich mit anderen Menschen auszutauschen. Du wirst ja schon ein wenig zum Repräsentanten deines Landes, wenn du deine Filme im Ausland zeigst. Das ist dann auch eine Herausforderung, wenn du einen Film drehst: Du musst einerseits einzigartig sein und nah dran am Lokalen, damit du den Leuten auffällst, gleichzeitig aber auch universell, um verstanden zu werden. Und das wird sich jetzt zeigen, ob das geklappt hat.

Im Mittelpunkt von Ein Licht zwischen den Wolken steht der Hirte Besnik. Wie würden Sie ihn beschreiben?

Er ist sehr verträumt und immer irgendwo zwischen den Wolken – deshalb auch der Titel. Er nimmt die ganze negative Energie der anderen auf, kämpft aber nie. Er will, dass sich die anderen besser fühlen und versucht sie zusammenzubringen. Da ist er mir ganz ähnlich. Viele seiner Überzeugungen sind nach meinen eigenen geschrieben. Besnik ist auch eine interessante Figur, weil er ein altes Trauma mit sich herumträgt: Er konnte wegen seines Vaters nicht seine Traumfrau heiraten. Seither lebt er alleine in der Natur. Beim Schreiben habe ich mit Psychologen zusammengearbeitet, um aus ihm einen richtigen Charakter zu machen. Wobei ich nicht einfach die Realität abbilden wollte. Der Film sollte auch etwas Poetisches haben und subjektiv sein.

Wie sieht denn die Realität in Albanien gerade aus?

Albanien befindet sich gerade mitten in einer Krise, auch weil Korruption in der Politik ein großes Problem darstellt. Das wollen wir ändern und eine Art Revolution starten. Seit anderthalb Jahren protestieren die Menschen schon. Es darf in einer Gesellschaft nicht nur um persönliche Interessen gehen. Wir brauchen auch eine Moral, die uns zusammenhält.

In Ein Licht zwischen den Wolken klappt das mit dem Zusammenhalt ja nicht so gut. Wenn es vor einigen Jahrhunderten kein Problem war, das Gebäude zwischen den Religionen zu teilen, warum ist es heute eins?

Eigentlich ist es ja kein Problem. Es muss zumindest keins sein. Es ist eher ein Fall von Scheinheiligkeit. Es wussten ja alle, dass die Moschee früher eine Kirche war. Es sprach nur niemand darüber. Wenn der Hirte das herausfindet, dann fühlt er sich verpflichtet, die Wahrheit zu erfahren, weil er glaubt, mit Gott zu sprechen. Und er will, dass auch die anderen darüber sprechen und sich damit auseinandersetzen. Die Menschen an sich sind glaube ich gar nicht so verschieden, nur die Umstände sind es. Und ich habe drei Jahre an dem Film gearbeitet, um das zu verstehen.

Wie waren denn die Umstände damals?

Damals vor 1000 Jahren kam an erster Stelle der Vater, der über alles bestimmte. Danach kam die größere Familie mit den Cousins und so weiter. An dritter Stelle folgte der Ort, an dem die Menschen lebten. Und erst dann kam die Religion. Deswegen hatten die christlichen Missionare damals auch erst wenig Erfolg, sie kamen mit ihren Ideen einfach nicht zu den Leuten durch. Erst als sie die Sprache der Familie verwendeten, schafften sie es, die Menschen zum Glauben zu bewegen. Die Sprache war nicht so extrem wie bei anderen Gläubigen, etwa bei den Griechen. Sie war viel weicher. Bei den Muslimen war es genauso, mit einem Unterschied: Bei ihnen existiert das Konzept eines Landes nicht. Dort gibt es nur die Religion. In einer Zeit, als die anderen Nationen ganz anders als wir waren, haben wir diese Kultur.

Und doch sind viele in Albanien zum Islam übergetreten. Wie kommt das?

Das geschah, als Albanien Teil des Osmanischen Reiches wurde. Aus einem lustigen Grund: Sie mussten dann keine Steuern zahlen. Allerdings hätten sie dafür bereit sein müssen, als Soldaten in den Krieg zu ziehen. Also behielten die Albaner sowohl ihren islamischen wie ihren katholischen Namen. Sobald die Zahlung von Steuern anstand, verwiesen sie auf ihren islamischen Namen und dass sie deshalb nichts zahlen müssen. Wenn jedoch jemand vorbeikam, um Soldaten zu rekrutieren, gaben sie an, immer noch Katholiken zu sein, schließlich hätten sie ihren Familiennamen behalten. Die Albaner nutzten die Religion also zu ihrem eigenen Nutzen. Diese Dualität ist bekannt bei uns. Es gibt heute auch noch einen Gelehrten in Südalbanien, der sowohl christliche wie islamische Beerdigungen abhält. Unsere Beziehung zur Religion sind da schon etwas eigen.

Denken Sie, dass Albanien in der Hinsicht ein Vorbild für andere Länder sein könnte?

Ich denke ja. Ich will aber nicht unser Land glorifizieren. Für uns ist das ja nichts Besonderes, wir sind alle so aufgewachsen. Und mir geht es ja auch nicht um den Glauben. Jeder soll glauben, was er glauben will. Schwierig wird es nur, wenn mit diesem Glauben Politik gemacht wird. Im Film gibt es den Satz, dass wir Gott lieben, aber nicht einander. Bei der Vorbereitung des Films habe ich mich viel mit einem Imam unterhalten. Beim Islam ist es beispielsweise so, dass die Menschen Schulter an Schulter beten, als Kollektiv. Aber wenn die Muslime die Moschee verlassen, reden sie nicht mehr miteinander. Und diese Form der Heuchelei hat mich zu diesem Satz inspiriert.

In dem Film sagen Sie, dass wir alle zusammenleben können unabhängig vom Glauben. Dass es letztendlich keine Rolle spielt, woran wir genau glauben. Warum gibt es überhaupt das Bedürfnis, an etwas zu glauben?

Das ist tatsächlich auch eines der Themen des Films. Warum glauben wir? Und glauben wir tatsächlich oder geben es nur vor? Haben wir den Glauben nur erschaffen, um uns dahinter verstecken zu können? So direkt habe ich das natürlich nicht im Film ausgesprochen, weil es doch ein sehr heikles Thema ist. Ich wollte den Glauben ja auch respektieren. Und ich denke, dass das Publikum das auch so versteht.

(Anzeige)