Früher einmal, da haben die Brüder Steven (Giles King) und Martin Ward (Edward Rowe) noch von der Fischerei leben können, wie so viele in ihrem kleinen Dorf in Cornwall. Aber das ist lange her. Während Martin noch immer dem Leben von früher hinterhertrauert, aber ohne eigenes Boot nicht viel tun kann, hat Steven sich angepasst und veranstaltet nun Ausflugsfahrten für die Touristen, die immer zahlreicher in dem Dorf vorbeikommen. Aber nicht nur bei den Brüdern führt die veränderte Lebenslage zu Konflikten, auch die sonstigen Einwohner sind sich nicht einig, was sie nun noch tun sollen …

Zuletzt konnte man in England richtig viel Stimmung damit machen, alle Veränderungen und Verschlechterungen auf die Ausländer zu schieben. Oder die EU. Gäbe es beides nicht, so wird munter vor sich hin gesponnen, wäre man noch ein Weltreich, das über die sieben Meere herrscht. Dass das ziemlicher Blödsinn ist, das wissen die meisten natürlich schon. Aber es ist so etwas wie ein Rettungsanker, an dem man sich festhält, um überhaupt noch von einem besseren Leben träumen zu können. Die Alternative, dass diese Entwicklung unumkehrbar ist, die ist viel zu schrecklich, als dass man sie überhaupt wirklich in Erwägung ziehen wollte.

Wo ist meine Vergangenheit hin?

Mark Jenkin erzählt in seinem Film von solchen Menschen, die von der Gegenwart überrollt worden sind. Vom Brexit ist hier zwar keine Rede, es wird auch nicht über Ausländer geschimpft. Dafür gibt es einen kräftigen Konflikt zwischen der ländlichen und der städtischen Bevölkerung. Und eben einen Konflikt, wie man sich dazu positionieren soll. Wenn Martin mit zunehmend verzweifelten Mitteln versucht, doch noch Fischer zu werden, so wie es alle früher in seinem Dorf waren, dann schwingt da die Sehnsucht mit nach einem Leben, das viel einfacher zu umfassen kann. Das handfester war. Ehrlicher.

Filme über solche Stadt-Land-Konflikte gibt es natürlich ohne Ende, was meistens mit einer Romantisierung des einfachen Lebens einhergeht – siehe vor einigen Wochen Fisherman’s Friends – Vom Kutter in die Charts. Jenkin, der selbst aus Cornwall stammt, hat sich für einen anderen Weg entschieden. Zum einen zeigt er die Städter nicht zwangsläufig als selbstsüchtige Snobs, die nur an Postkartenmotiven interessiert sind. Natürlich gibt es auch solche. Wenn sich an einer Stelle jemand darüber beschwert, dass die Fischkutter zu früh morgens loslegen, dann ist das eine ebenso bittere wie komische Szene über ein tiefes Missverständnis. Aber nicht alle Londoner sind so. Gleichzeitig zeigt Bait Martin als einen Mann, der sich verloren fühlt in der Gegenwart und damit nicht unbedingt zu dem angenehmsten Zeitgenossen wird.

Bilder einer anderen Zeit

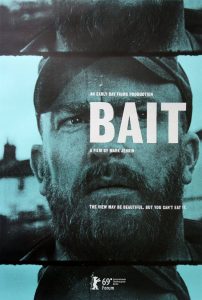

Der Film, der auf der Berlinale 2019 Premiere hatte, ist damit einerseits sehr tragisch, handelt er doch von einem Streben, dessen Vergeblichkeit nur aus der Außenperspektive klar wird. Zwischendurch gibt es aber auch ein paar humorvollere Einschübe, doch die Atmosphäre bleibt düster. Ein Grund dafür: Jenkins sehr eigenwillige audiovisuelle Umsetzung. Der Engländer drehte seinen Film auf 16 mm und entwickelte ihn per Hand. Die Schwarzweiß-Bilder, die dabei entstanden, haben nicht die betörende Kraft anderer monochromer Werke wie etwa Der Leuchtturm. Vielmehr wirkt das hier wie verlorene Aufnahmen einer anderen Zeit, körniges Bild und Kratzer inklusive. Zusammen mit der unheimlichen Musik, die man eher in einem Horrorfilm vermuten würde, entsteht eine sehr bedrückende Atmosphäre. Man wartet nur darauf, dass hier irgendeine Katastrophe geschieht. Käme aus dem Wasser eine Meerjungfrau entstiegen, man würde sich nicht wirklich darüber wundern.

Das ist nichts für eine irgendwie größere Zuschauerschaft. Bait ist ein filmisches Experiment, das einerseits voll anarchischer Kraft ist, ein Überbleibsel, und doch nah am hier und jetzt, wenn Themen angesprochen werden, die von einer sehr universellen Natur sind. Was geschieht mit uns, wenn die Welt, wie wir sie kennen, nicht mehr existiert? Wenn für unsere Identität kein Platz mehr ist? Eine Antwort liefert Jenkin nicht, ergreift keine Partei, hält kein Plädoyer. Dafür zeigt er mit ungewöhnlichen Mitteln, wie sich alles verändert und nicht verändert, wie sehr wir Kräften ausgeliefert sind, die wir nicht verstehen und gegen die wir machtlos sind. Das ist faszinierend und erschreckend, ein Tipp für ein etwas experimentierfreudigeres Publikum.

(Anzeige)