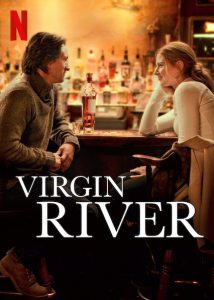

Das hatte sich Melinda Monro (Alexandra Breckenridge) irgendwie anders vorgestellt. Als sie auf die Annonce für eine Stelle als Krankenpflegerin in dem kalifornischen Städtchen Virgin River reagierte, dachte sie, sie könne damit noch einmal völlig von vorne anfangen und alles hinter sich lassen. Doch ihr neues Zuhause stellt sich als unzumutbare Bruchbude heraus, ihr neuer Chef Doc Mullins (Tim Matheson) als grantiges Arschloch, das ihr jede einzelne Sekunde schwer macht und sie eigentlich gar nicht da haben will. Zum Glück sind andere Einwohner jedoch etwas einladender, darunter Jack Sheridan (Martin Henderson), der in der lokalen Bar arbeitet …

In der Weihnachtszeit sind die Menschen tendenziell ein bisschen empfänglicher für große Gefühle. Das zeigen nicht nur die diversen festlichen Filme und Serien, die Netflix speziell für diese Zeit produzieren lässt, in denen es fast immer um Liebe und Aussöhnung in der Familie geht. Es zeigt sich auch an Virgin River. Die Serie hat zwar nichts mit Weihnachten zu tun: Es gibt keine überbordenden Dekorationen, keine launigen Schneegestöber oder musikalische Klassiker, die 24 Stunden am Tag laufen. Die Zielgruppe überlappt sich dabei aber schon zu beträchtlichen Teilen, wenn hier die ganz dicken emotionalen Bretter gebohrt werden.

Ich bin so toll, so toll, so toll!

Grundlage für Virgin River bildet eine ab 2007 veröffentlichte Romanreihe der US-amerikanischen Autorin Robyn Carr, die eine ganze Weile jedes Jahr mehrfach Zuwachs erhielt. Die Reihe soll von Kritikern gelobt worden sein, behauptet ihre Wikipedia-Seite, ohne jedoch einen Beweis dafür zu liefern. Der einzige externe Beleg ist die eigene Amazon-Beschreibung. Diese Form der Selbstbeweihräucherung im Deckmantel eines vermeintlich neutralen Lexikoneintrags mag man putzig finden, witzig oder ärgerlich. Es passt aber auf jeden Fall gut zu einer Serie, die in einer ganz eigenen Welt lebt, sich gleich in mehrfacher Hinsicht gegen alles sträubt, was da von draußen hereinkommt. Darunter auch jegliche Form von Realität.

Das Motiv eines Stadtmenschen, den es in eine Kleinstadt verschlägt, das ist natürlich nicht neu. Filme nutzen es gern immer wieder mal, oft um damit das ländliche Leben etwas zu verklären. Dafür wird der Neuankömmling gerne mal etwas arroganter und aufgeblasener dargestellt, was zu Beginn zu jeder Menge Streit führt, gerne auch der einen oder anderen komischen Szene. Komisch ist an Virgin River aber nichts, zumindest nicht freiwillig. Tatsächlich ist die Situation hier auch umgekehrt, wenn die nette Melinda mit dem grauenvollen Provinzarzt Mullins aneinandergerät und diesen erst nach und nach von ihren Qualitäten überzeugen muss.

Seid ihr alle furchtbar …

Dass dies bis zum Ende der zehn Folgen umfassenden Staffel geschehen wird, das ist keine Überraschung, ebenso wenig die romantische Annäherung mit Jack. Überraschend ist vielmehr, wie es die Protagonistin überhaupt so lange an einem Ort aushält, der überquillt vor unsympathischen Leuten. Dabei ist es nicht nur Mullins, bei dem das Drehbuch vergisst, neben seiner grantigen Art noch ein paar rettenden Eigenschaften zu spendieren, die ihn irgendwie erträglich machen würde. Da laufen noch genug andere Leute herum, die einem so ziemlich jede Lust nehmen, Virgin River weiterzuschauen, geschweige denn einen Fuß in das trübe, selbstgerechte Kaff zu setzen, das viel von Zusammenhalt faselt, dabei aber regelmäßig aufeinander eindrischt.

Daraus hätte man eine vergnügliche Kleinstadtsatire machen können. Dummerweise meint die von Sue Tenney entwickelte Serie aber alles ernst, was sie da tut und sagt. Und das ist eine Menge. Von offenen Beziehungen über Drogencamps und postnatalen Depressionen bis zu diversen ganz tragischen Vorgeschichten reicht das Angebot, man packte so ziemlich alles in die Geschichte, was einem einfiel, ohne jegliche Rücksicht darauf zu nehmen, ob sie das überhaupt aushält. Und spätestens wenn die visuell beschämenden Flashbacks umständlich ganz ganz betroffen machen wollen, traut man seinen Augen nicht mehr. Oder den Ohren. Zu Herzen geht das nur bei einem Publikum, das auch bei Schundromanen ins Schwärmen gerät. Das darf man natürlich mögen, vielleicht sogar für diese ungenierten Exzesse bewundern. Virgin River ist jedoch nichts, was man sich anschauen sollte, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was Menschen sind, wie sie (nicht) funktionieren und wie schwierig Gefühle sein können: Die Serie verwechselt konstruierten Kitsch mit Komplexität, bietet eine sehr hässliche Kombination aus vorhersehbaren und völlig willkürlichen Elementen.

(Anzeige)