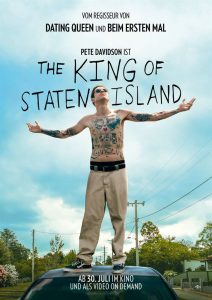

Als Scott (Pete Davidson) sieben Jahre alt war, kam sein Vater bei einem Einsatz als Feuerwehrmann ums Leben. Inzwischen ist er 24, überwunden hat er den Verlust jedoch nie. Noch immer wohnt er bei seiner Mutter Margie (Marisa Tomei), treibt seine jüngere Schwester Claire (Maude Apatow) in den Wahnsinn und vertreibt sich die Zeit mit dem Konsum von Drogen. Zwar träumt er davon, als Tätowierer Karriere zu machen. Doch dabei geht ebenso wenig voran wie bei seiner Quasi-Beziehung mit Kelsey (Bel Powley), die er schon seit Kindheitstagen kennt. Erst als Claire auszieht und seine Mutter sich in Ray (Bill Burr) verliebt, kommt Bewegung in Scotts Leben: Denn plötzlich wird von ihm erwartet, dass er jetzt auf eigenen Beinen steht …

So richtig viel Glück hatte The King of Staten Island dieses Jahr ja nicht. Erst hätte die Tragikomödie um einen ziellosen Kiffer auf dem South by Southwest Festival laufen sollen – abgesagt. Auch der geplante Auftritt beim Tribeca Film Festival 2020 fiel der Pandemie zum Opfer. In den USA wurde der geplante Kinostart dann gleich ganz gestrichen und kam stattdessen nur als Video on Demand. Hierzulande läuft es da schon besser, der neue Film von Judd Apatow ist tatsächlich in hiesigen Lichtspielhäusern zu sehen. Ob es hierfür nun unbedingt ein Kino braucht oder ob es nicht doch der heimische Fernseher tut, das sei mal dahingestellt. Schön ist es so oder so, dass der Film kommt, ist es doch der beste von Apatow seit vielen Jahren.

Ein Niemand als Hauptfigur

Zugegeben, das ist nicht ganz schwer. Zuletzt war der Filmemacher, der wie kaum ein anderer in den 00er Jahren bzw. den frühen 10ern die amerikanische Komödie prägte, als Regisseur kaum noch in Erscheinung getreten, konzentrierte sich auf das Produzieren und drehte diverse Dokumentationen. Sein letzter Spielfilm Dating Queen ist bereits von 2015 und versuchte so angestrengt komisch zu sein, dass man schon früh die Lust daran verlor – zumal er auch noch deutlich zu lang war. Letzteres ist auch bei The King of Staten Island ein kleines Manko, 140 Minuten ist schon sehr üppig für einen Film, der kaum Handlung bietet und vor sich her schlurft. Und doch ist das Ergebnis deutlich überzeugender, eben weil sich Apatow ganz auf seine Hauptfigur konzentriert und diese einfach mal machen lässt.

Tatsächlich kann man sich darüber streiten, ob The King of Staten Island nun ein Film von Apatow oder Pete Davidson ist. Letzterer ist nicht nur der Hauptdarsteller und schrieb mit Apatow sowie Dave Sirus das Drehbuch. Der Film ist auch eine semibiografische Aufarbeitung von Davidsons Leben, der selbst seinen Vater während eines Feuerwehreinsatzes verloren hat und anschließend lange brauchte, um wieder in die Spur zu kommen – was ihm mit Hilfe von Stand-up-Comedy gelang. Im Film ist es der Traum vom Tätowieren, der Scott noch antreibt. Ein Traum, der anfangs ebenso kurios wie unerreichbar erscheint, wenn seine Zeichenversuche wie die eines Kindes wirken und er nur aufgrund der Gutmütigkeit seiner ebenfalls dauerbekifften Freunde überhaupt noch Opfer findet.

Selbstsuche unter schwierigen Bedingungen

Anders als man vielleicht meinen könnte, geht es in The King of Staten Island dann auch eben nicht darum, wie jemand dank seiner künstlerischen Tätigkeit wieder Halt im Leben findet. Vielmehr geht es um Scotts Beziehungen zu seinem Umfeld, zu seiner Familie, den Frauen, zu Ray, später zu anderen, die seinen Vater kannten. Menschen, die ihn herausfordern, ihn prägen, aber auch mal kräftig vor den Kopf stoßen und dadurch helfen, einmal sich selbst zu finden. Im Grunde ist die Geschichte von Scott daher eine typische Coming-of-Age-Geschichte um einen Menschen, der erst noch lernen muss, wer er ist. Nur dass der eben Mitte zwanzig ist und kein Teenager, dabei keine wirklichen Anstalten macht, aus seinem Loch herauszukommen.

Das ist manchmal etwas anstrengend, da er immer wieder anderen das Leben schwer macht und jegliche Verantwortung ablehnt. Der Film hält dabei jedoch die Balance, ist das einfühlsame Porträt eines Menschen, der nie über seine traumatische Kindheit hinwegkam. Das geht mit etwas irritierenden Stimmungsschwankungen einher, wenn eigentlich todtraurige Momente irgendwie albern sind. Aber es geht auch sehr zu Herzen, wie Scott zwischendurch immer wieder Anschluss findet, bei ganz unerwarteten Menschen, und erstmals das Gefühl hat jemand sein zu dürfen. The King of Staten Island ist kein Film der großen Triumphe, lockt auch nicht mit scharfen Pointen oder tränenreichen Szenen. Stattdessen ist Apatow und Davidson ein leises Werk geglückt zwischen skurril und authentisch, getragen von einem hervorragenden Ensemble. Ein Film, der am Ende Mut macht, dass es für jeden irgendwo einen Platz gibt, so erbärmlich und aussichtslos die Situation auch erscheinen mag.

OT: „The King of Staten Island“

Land: USA

Jahr: 2020

Regie: Judd Apatow

Drehbuch: Judd Apatow, Pete Davidson, Dave Sirus

Musik: Michael Andrews

Kamera: Robert Elswit

Besetzung: Pete Davidson, Marisa Tomei, Bill Burr, Bel Powley, Maude Apatow

Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision, ohne dass für euch Mehrkosten entstehen. Auf diese Weise könnt ihr unsere Seite unterstützen.

(Anzeige)