Seit seiner Zeit bei der US-Armee verbringt Chris Bradley (Raymond Laine) seine Zeit zwischen verschiedenen Gelegenheitsjobs, hängt viel in Bars ab und hat hin und wieder ein paar Frauengeschichten. Als sein Vater ihn in Pittsburgh besuchen kommt, endet dies in einem Abend voller Alkohol und dem Besuch eines Stripklubs. Am nächsten Morgen, nachdem Chris seinen Vater zur Bahn gebracht hat, trifft er auf Lynn (Judith Ridley), die auf dem Weg zu den Dreharbeiten für einen Werbespot ist. Angetan von der Schönheit des Models, überredet Chris sie, den Tag mit ihm zu verbringen und den Dreh sausen zu lassen. Angezogen von der frechen Art des jungen Mannes lässt sich Lynn auf das Abenteuer ein, das schließlich in ihrer Wohnung und in ihrem Bett endet. Im Gegensatz zu den anderen Beziehungen in seinem Leben fühlt sich Chris immer mehr hingezogen zu Lynn und zieht schließlich sogar bei ihr ein. Während sie anfangs begeistert ist von der freigiebigen Art ihres Partners, frustriert sie dennoch sehr bald seine Antriebslosigkeit. Als sie von ihm schwanger wird, verschweigt sie dies Chris und will ihm noch eine letzte Chance geben, sich zu bewähren, doch als auch dies im Sande verläuft, sieht sie nur eine Möglichkeit mit der Schwangerschaft umzugehen.

Die ultimative Maschine

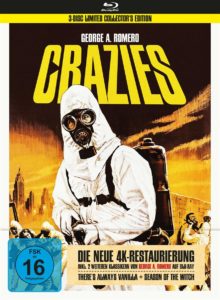

Nachdem sich Die Nacht der lebenden Toten zu einem kleinen, aber formidablen Erfolg in den US-Kinos entwickelte, tat dies wenig für die Finanzierung der weiteren Projekte von Regisseur George A. Romero, was sich nicht zuletzt anhand der recht turbulenten Dreharbeiten zu There’s Always Vanilla zeigt. Intendiert als eine romantische Komödie, wie sie Hollywood bis heute produziert, mussten die Dreharbeiten immer wieder unterbrochen werden, weil das Geld ausging oder es anderweitige Schwierigkeiten gab. Das Ergebnis hat weniger etwas mit dem Glamour Hollywoods zu tun, dafür aber viel mehr mit den Independent-Wurzeln Romeros, der nicht nur an vielen Stellen vom Drehbuch Rudolph R. Riccis abwich, sondern die für sein Werk kritische, bisweilen sehr zynische Sicht auf die USA übernahm.

Wenn ein Regisseur von seinem eigenen Werk als seinem „schlechtesten Film“ spricht, macht dies zugegeben dem Zuschauer wenig Hoffnung auf das, was man zu sehen bekommt. Auch oder gerade wegen seiner Probleme ist There’s Always Vanilla dennoch ein sehr interessanter Film Romeros, der nicht nur für seine Ambitionen spricht, sich außerhalb des Horrorgenres einen Namen zu machen, sondern der viel von den sozialen wie politischen Stimmungen der USA Anfang der 1970er Jahre aufgreift. Dies beginnt schon mit der Idee der „ultimativen Maschine“, einer Art Kunst-Installation, die in gewisser Weise die Geschichte einrahmt und deren Betrachter sehr unterschiedlich auf die Rätselhaftigkeit und augenscheinliche Nutzlosigkeit des Gebildes reagieren. Von Protesten bis Beifall und Lob reichen die Reaktionen auf das bunte Treiben, die Effekte und die vielen ineinander greifenden Zahnräder und Abläufe, die einen in sich geschlossenen, aber naturgemäß sinnlosen Kreislauf beschreiben. Nicht nur als hintersinnige Vorausdeutung auf die Handlung ist dies zu verstehen, sondern auch als ein Abbild der Extreme innerhalb einer Gesellschaft, die zwar im Sinne von Andrei Tarkowskis berühmtem Zitat sieht, aber letztlich wenig erkennt.

In vielerlei Hinsicht spiegelt sich das Prinzip der „ultimativen Maschine“ in den Leben der beiden Hauptfiguren wider, genauso in den Reaktionen ihrer Umwelt darauf. Während Chris’ Dasein, über das er mit den im Kontext der Handlung nicht immer stimmigen Segmenten erzählt, nach außen hin, beispielsweise in den Augen seines Vaters, ohne Sinn ist und ins Leere läuft, woran der junge Mann eine nicht unerhebliche Freude dran findet, ist es gerade die Nutzlosigkeit, die eine Figur wie Lynn zunehmend frustriert. Die sinnentleerte Realität der Werbung, bei der, wie sie an einer Stelle festhält, alles nur Täuschung ist und man sich dazu motivieren muss, etwas gut zu finden, was einem eigentlich herzlich egal ist, führen zu ihrer Frustration und einer immer dringlicher werdenden Sinnsuche. Man kann sich deutlich vorstellen, wie die Reaktionen Lynns und Chris’ auf die „ultimative“ Maschine ausfallen könnte.

Auf der Suche nach dem Besonderen im Leben

Weniger dem Genre der romantischen Komödie und mehr den Werken der Gegenbewegung wie Dennis Hoppers Easy Rider oder Michelangelo Antonionis Zabriskie Point nahe, ist Romeros There’s Always Vanilla eine Bestandsaufnahme des Scheiterns der vielen gesellschaftlichen Utopien der 1960er Jahre. Ähnlich wie die beiden Protagonisten in Easy Rider wollen sowohl Lynn wie auch Chris einmal wirklich „brennen“ und begeben sich auf die Suche nach einem intensiven Moment, der sich aber, reiht man Rausch an Rausch, doch rasch wieder abnutzt. Zentral ist hierbei die etwas kalenderspruch-artig vorgetragene Erklärung von Chris’ Vater, es gebe bei all der Vielfalt und Auswahl, die einem das Leben bietet, auch immer noch Vanille, was in der englischen Sprache nicht nur für eine Geschmacksrichtung steht, sondern auch die Wahl für das Normale, das Sichere und damit die Konvention.

Wie in seinen übrigen Werken dominiert in Romeros zweitem Film die semi-dokumentarische Sicht auf die Ereignisse. Auch wenn sich immer wieder, besonders in den Sequenzen, welche die anfängliche Harmonie zwischen Chris und Lynn zeigen, jene Intensität andeutet, überwiegt nicht nur inhaltlich, sondern auch ästhetisch eine ernüchternde Sichtweise auf die Welt. Gerade die lakonisch vorgetragenen Erklärungen Chris’ verweisen auf das erwartete Platzen der Seifenblase hin und auf das Ende einer Entwicklung, an dessen Ende wahrscheinlich doch die Wahl auf Vanille fallen wird.

OT: „There’s Always Vanilla“

Land: USA

Jahr: 1971

Regie: George A. Romero

Drehbuch: Rudolph J. Ricci

Musik: Steve Gorn, Jim Drake

Kamera: George A. Romero

Besetzung: Raymond Lane, Judith Ridley, Roger McGovern

Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision, ohne dass für euch Mehrkosten entstehen. Auf diese Weise könnt ihr unsere Seite unterstützen.

(Anzeige)