Wer sich einen alten Film mit Zarah Leander (1907–1981) ansieht, hat gute Chancen, darin eine Komposition von Michael Jary (1906–1988) und Bruno Balz (1902–1988) zu hören. Der im heutigen Polen als Maximilian Michael Andreas Jarczy geborene Komponist Jary und sein kongenialer Berliner Partner Balz schrieben der schwedischen Filmdiva Hits wie Ich weiß, es wird einmal ein Wunder gescheh’n und Davon geht die Welt nicht unter auf den Leib. Sie zeichneten aber auch für weitere Ohrwürmer aus UFA-Tagen wie Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern verantwortlich. Die Karriere des Duos, das zeitweilig im selben Berliner Mietshaus wohnte, nahm während des Dritten Reichs Fahrt auf, obwohl Balz als schwuler Mann von den Nationalsozialisten verfolgt wurde. Ihre Zusammenarbeit führten sie in den Wirtschaftswunderjahren fort, bevor sie ab den 1960ern getrennte Wege gingen, jeder für sich aber weiterhin Erfolge verbuchte.

KANN DENN SCHLAGER SÜNDE SEIN?

„Kann denn Liebe Sünde sein?“, singt Zarah Leander in einem ihrer berühmtesten Lieder. Es stammt aus dem Film Der Blaufuchs (1938). Die Musik komponierte Lothar Brühne, den Text schrieb Bruno Balz, der für denselben Film auch für eine Komposition von Michael Jary den Liedtext beisteuerte. Es war die große Zeit des deutschen Revuefilms. Denn anders als Stalins Sowjetunion hatten die Nationalsozialisten unter Federführung Joseph Goebbels‘, des Reichsministers für Volksaufklärung und Propaganda, erkannt, dass das Volk mehr als nur „Aufklärung“ und Propaganda haben wollte. Es gierte nach Unterhaltung, die besonders im Angesicht der sich abzeichnenden Niederlage gegen Kriegsende eine willkommene Weltflucht bot. Mit ihren Liedern haben auch Jary und Balz zu diesem nationalsozialistischen Eskapismus beigetragen. Statt ins Exil oder in die innere Emigration zu gehen, haben sie Kapital aus der Traumfabrik Babelsberg geschlagen. Doch ganz so einfach verhält sich die Angelegenheit nicht, wie ein Blick auf beider Biografien und auf ihre Zusammenarbeit zeigt.

Michael Jary, der sich für Neue Musik begeisterte und in Berlin unter anderem bei Arnold Schönberg und Igor Strawinsky studierte, lernte den Groll der Nationalsozialisten früh kennen. Nur wenige Tage nach der Machtergreifung, als er beim Abschlusskonzert der Hochschule dirigierte, wurde er von Mitgliedern des Kampfbundes für deutsche Kultur lauthals gestört und als „polnischer Jude“ beschimpft. Dabei war Jary weder Pole noch jüdischen Glaubens. Bruno Balz ging mit seiner Homosexualität offen um, landete dafür 1936 erstmals im Gefängnis und ging erst im Anschluss daran aus Selbstschutz eine Scheinehe mit seiner Cousine ein. Eine Liedzeile wie „Kann denn Liebe Sünde sein?“ lässt sich somit auf zweierlei Art lesen und als verstecktes Statement zu Balz‘ eigener Sexualität interpretieren. Das sieht neben Rainer Rother, einem der interviewten Experten dieses Dokumentarfilms und seines Zeichens Leiter der Deutschen Kinemathek in Berlin, auch Balz selbst so, wenn er in einer Archivaufnahme über die eigene Arbeit spricht. Die Medienwissenschaftlerin Klaudia Wick bringt es wiederum wie folgt auf den Punkt: „Das ist ja die Kunst, die in diesen Liedern steckt: dass sie etwas erwähnen, ohne es zu benennen.“

VERSIERT UND ÜBERSICHTLICH UMGESETZT

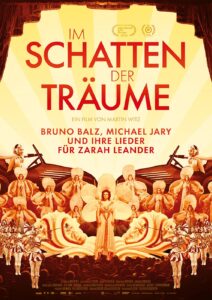

Eine Frage muss dennoch erlaubt sein: Wenn schon nicht die Liebe Sünde ist, können es dann zumindest während des Nationalsozialismus komponierte Schlager sein? Und Martin Witz, der Regisseur dieses Dokumentarfilms, geht ihr nicht aus dem Weg. Witz ordnet die Karriere des Erfolgsgespanns in den zeithistorischen Kontext ein, zeigt Widersprüche und Kritikpunkte auf, überlässt das Urteil letzten Endes aber dem Kinopublikum. All dies macht Witz nicht etwa über einen einordnenden Kommentar aus dem filmischen Off, sondern durch eine versierte und von der Gattung gewohnten Mischung aus Archivmaterial, Interviews und alten Filmausschnitten, die zweifelsohne zu den Höhepunkten dieser Doku zählen.

Witz trug sich schon lange mit dem Gedanken, „einen Film über populäre Musik zu machen“, wie er in einem Statement zu Im Schatten der Träume verrät. „Und wie oft ich das Vorhaben dann von mir weggeschoben habe: zu unübersichtlich dieses Feld, auf dem es von wunderbar ergreifenden Chansons bis hin zu grandiosem Kitsch ja nun wirklich alles gibt“, führt Witz weiter aus. Wie gut, dass er das Vorhaben doch noch in Angriff genommen hat. Und noch besser ist, dass er das „unübersichtliche Feld“ ausgesprochen übersichtlich gestaltet. Während viele Dokumentarfilme über historische Ereignisse den Fehler begehen, ihr Thema unter einer Lawine von Talking Heads zu begraben, beschränkt sich Witz auf wenige Experten.

Neben den bereits erwähnten Rother und Wick sind das Micaela Jary, die Tochter Michael Jarys, Claudio Maniscalco vom Bruno Balz Archiv, der Historiker und schwule Aktivist Manfred Herzer sowie allen voran der Musiker Götz Alsmann, der als ehemaliger Moderator der populären Fernsehshow Zimmer frei! die breite Masse der Kinozuschauer abholt – und dafür passend am Piano Platz genommen hat. Dort vermag Alsmann es nicht nur, die große Kunst des Duos mit dem Anschlagen weniger Tasten mühelos zu reproduzieren, er zeigt auch auf, wo die Grenze zwischen Kunst und Kitsch verläuft. Geht es nach ihm, dann bestand Michael Jarys und Burno Balz‘ Kongenialität darin, vom Banalen auszugehen und daraus etwas Kunstvolles zu schaffen. Nach dem Filmende kann man dem nur beipflichten.

(Anzeige)