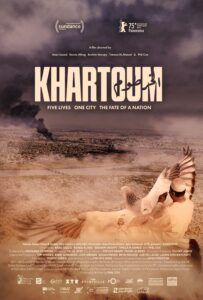

Khartoum – so heißt die Hauptstadt der Republik Sudan und der Dokumentarfilm des Regiekollektivs bestehend aus Anas Saeed, Rawia Alhag, Ibrahim Snoopy, Timeea M Ahmed, Phil Cox. Anfangs als Portrait der mittlerweile durch den andauernden Krieg zwischen zwei Militärparteien zerstörten und weitgehenden entvölkerten Metropole am Nil gedacht, entwickelte sich der Film aufgrund der Lage im Land zu einem gemeinschaftlichen Projekt im Exil, in dem die Schicksale von fünf Menschen aus unterschiedlichen Schichten nachgezeichnet werden: Teeverkäuferin Khadmallah, Aktivist Majdi, Beamter Jawad und die beiden Straßenkinder Lokain und Wilson.

Fünf Menschen, vier Geschichten

Gefühlvoll und behutsam dürfen die Menschen, deren Leben auf tragische Weise durcheinandergewirbelt wurden, ihre Geschichten auf der Leinwand erzählen. Direkt auffallend ist, dass sie weder als Opfer stilisiert werden noch dass ihre Traumata ausgeschlachtet werden. Stattdessen steht ihre Resilienz im Mittelpunkt, ihre Lebensfreude, ihre Pläne und Träume, während gleichzeitig die schmerzvollen Situationen genug Raum bekommen, um sie nachfühlen zu können. Aufgrund des interessanten Konzeptes mit mehreren Regisseur*innen, die jeweils ihre „Schützlinge“ durch die Arbeit am Set führen und deren Ideen so gut es geht umsetzen möchten, steht abwechselnd immer eine andere der fünf Personen (Wilson und Lokain erscheinen hingegen immer im Doppelpack) im Fokus der Erzählung. Versetzt werden die Szenen, die per Greenscreen die Narrative untermalen, mit Behind the Scenes Unterhaltungen und Aufnahmen aus Khartoum, beispielsweise während Protesten gegen das Militär.

Durch diese intime Art der Präsentation entsteht von Anfang an Nähe zu den Protagonist*innen, vor allem die Dynamik zwischen den beiden besten Freunden Wilson und Lokain, die sich beim Müllsammeln kennenlernten und sich in ihrer damaligen Nachbarschaft ein kleines Müllsammelimperium aufbauten, ist herzerwärmend und erhält ob ihrer furchtbaren Lage den Glauben an die Menschheit. Auch Khadmallah, Majdi und Jawad sind äußerst verschiedene, interessante Charaktere, die nie den Glauben an eine bessere Zukunft und die Liebe zu ihrer Kultur verlieren; wieviel Leid sie durch den Krieg erleben mussten, lässt sich in Momenten erahnen, in denen es ihnen schwerfällt, mit den Dreharbeiten weiterzumachen, da die Emotionen sie überwältigen. Wundervoll ist hierbei die gegenseitige Umsorgung zwischen Cast und Crew, die einander durchgehend mental unterstützen. Dadurch, dass sie im Exil alle zusammenlebten (die zwei ehemaligen Straßenjungs wurden von Rawia Alhag sogar quasi adoptiert), besteht eine unnachahmliche, spürbare Verbindung.

Greenscreen visualisiert Träume

Menschlich allerhöchste Klasse, handwerklich leider nicht immer ganz rund: Die Idee, den kompletten Weg von grundlegender Story über die Making-of-artige Planung am Greenscreen bis hin zum visuell experimentellen Gesamtbild zu zeigen, ist ein spannender Ansatz (und gemessen an den eher spärlichen Möglichkeiten vor Ort auch ein löbliches Engagement). Manchmal ist dies jedoch störend bei der Immersion in die verschiedenen Lebensgeschichten und wirkt nicht vollständig ausgegoren – hier wäre es besser gewesen, sich entweder auf einen rein dokumentarischen oder einen rein avantgardistischen Ansatz zu einigen, denn so bleibt es ein Zwischending, das die Erzählstruktur immer wieder unterbricht, sobald eine Art von Flow aufkommt. Das schmälert zwar die Viewing Experience, nicht jedoch die Bedeutsamkeit dieses Werks. Es ist unfassbar wichtig, dass auf diesen Konflikt im Sudan, auf diese menschenrechtliche Katastrophe, mehr Licht geschienen wird. Und wenn man Khadmallah, Majdi, Jawad, Wilson und Lokain zuhört, steigt die Hoffnung auf, dass ein baldiges Licht am Ende des Tunnels erscheinen möge.

(Anzeige)