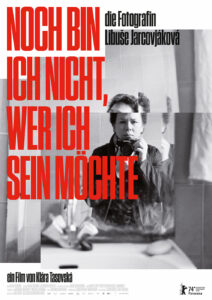

Eine typische TV-Doku solle sie drehen, so lautete der Auftrag des tschechischen Fernsehens an Regisseurin Klára Tasovská. Doch ihr Film über die Fotografin Libuše Jarcovjáková wurde glücklicherweise etwas ganz anderes. Etwas sehr Eigenes, radikal Subjektives, stellenweise Experimentelles und trotzdem nie Verrätseltes. Die Dokumentation besteht nämlich ausschließlich aus Fotografien der tschechischen Künstlerin, die es erst spät zu Ruhm brachte, dann aber von der „New York Times“ als die „Nan Goldin des kommunistischen Prags“ gefeiert wurde. Dank des innovativen filmischen Ansatzes fließen die Fotografien wie in einer Diashow ineinander. Mehr noch: Durch die hintereinander geschnittenen Sequenzen desselben Motivs entsteht so etwas wie Bewegung – eine Art filmischen Erlebens. Und zwar nicht als Spielerei, sondern als genau adäquate Form für die Art, wie die Fotografin sich selbst und die Welt sieht.

Die Ambivalenz der Panzer

1968 in Prag: Libuše Jarcovjáková ist 16. Sie läuft an der Moldau entlang und denkt über ihr Leben nach. Fotografin will sie sein, das steht für die Tochter zweier bildender Künstler bereits als Teenager fest. Es wird sich nie mehr ändern – anders als so vieles andere in einem bewegten, immer wieder innerlich zerrissenen Leben. Schon bald fotografiert das junge Mädchen nicht nur den Fluss oder Spaziergänger aus der Ferne. Sondern sowjetische Panzer. Die Niederschlagung des „Prager Frühlings“ wird dazu führen, dass sie zweimal an der Hochschule für Fotografie abgelehnt wird. Die politische Katastrophe verändert ihr Leben und das ihrer Landsleute drastisch.

Zugleich aber – diese Ambivalenz zieht sich durch ihr Leben – ist die angehende Künstlerin zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Wie später in der vibrierenden Modefotografie-Szene Tokios, in West-Berlin während des Mauerfalls und zurück in Prag beim Sturz des Regimes. Sie sucht und findet die aufregenden Orte der Zeit, unter anderem auch die queere Szene im sowjetisch besetzten Prag, hat aber immer wieder das titelgebende Gefühl, nicht so richtig bei sich selbst anzukommen. Ein gemütlicher Platz im Leben, wo sie ihrer Kunst hätte frönen können, war ihr nicht vergönnt. Wie bei vielen anderen ist vielleicht gerade dies die Voraussetzung für ihre Kreativität.

Rau, ungeschminkt und verblüffend ehrlich: So könnte man die Fotos (meist in Schwarz-Weiß) von Libuše Jarcovjáková (Jahrgang 1952) beschreiben. Ihr Blick durch die Kamera zeige „das Leben selbst“, sagt einmal eine ältere Freundin, die es gut mit ihr meint. In der Tat wirkt vieles wie aus dem Moment geboren: Schnappschüsse, die sich nicht um Schärfe oder Komposition scheren, sondern um Atmosphäre, Stimmungen, Gefühle. Viele „Selfies“ sind dabei, lange bevor dieses Wort erfunden war, geschweige denn das Smartphone. Aber das Etikett des ungeschönten Realismus trifft nur die halbe Wahrheit. Die Fotografin destilliert aus dem Augenblick, aus Kneipen- und Straßenszenen, aus privater Nacktheit und unaufgeräumten Behausungen einen Moment zwiespältiger Schönheit. Indem sie ihre Empfindungen in den Bildern zum Ausdruck bringt, leiht sie den Aufnahmen etwas Zeitloses, zum Teil auch Poetisches. Man könnte es auch die Ästhetik der Gosse nennen, denn Libuše Jarcovjáková, die sich als Außenseiterin fühlt, zieht es zu anderen Ausgestoßenen hin. Zu den Roma, den Vietnamesen und zur LGBT-Community, wo sich die einst mit einem Mann Verheiratete in Frauen verliebt.

Tagebücher als Off-Kommentar

Wie sie sich dabei fühlt, erzählt die Fotografin selbst. Denn neben den unzähligen Fotografien (zeitweise hatte die Regisseurin 20 000 in Ordnern gesammelt) bilden Jarcovjákovás Tagebücher das Rückgrat des essayistisch angehauchten Dokumentarfilms. Ihre Chronologie gibt der Erinnerung eine solide Struktur. Darauf aufbauend lässt sich visuell und auf der Tonspur experimentieren. Manchmal gleiten die Aufnahmen ins Abstrakte ab, manchmal spielen sie mit dem Rhythmus, etwa in Kneipen- und Discoszenen. Die zeitgenössische Musik, die auch Geräusche einbezieht, wurde von drei Komponisten eigens auf unterschiedliche Stimmungen in den jeweiligen Sequenzen abgestimmt. Sie dient weniger der Untermalung, als dass sie einen eigenen Kommentar zum Geschehen abgibt.

50 Jahre hat Libuše Jarcovjáková auf den Anruf gewartet, mit dem der Film beginnt. Sie wird eingeladen, im Sommer 2019 beim renommierten Festival „Rencontres d’Arles“ ihre Arbeiten zu zeigen. Es ist ihr später internationaler Durchbruch nach einem Leben ohne Anerkennung. Um ihr Leben zu finanzieren, arbeitete sie als Reinigungskraft, in einer Druckerei, in zahllosen Aushilfs- und Teilzeitjobs. Selbst als sie sich 1986 als Modefotografin in Tokio etabliert und viel Geld hätte verdienen können, zieht sie es vor, nach Prag zurückzukehren und einen Job als Zimmermädchen anzunehmen. Begründung: Sie sei trotz des Erfolges nicht glücklich. Die Fotos, die sie in Tokio machen sollte, spiegelten ihre Persönlichkeit nicht wieder. Das ist vermutlich das Geheimnis ihrer Bilder: Dass sie sie brauchte wie die Luft zum Atmen. Ein Leben ohne Kunst wäre für Libuše Jarcovjáková nicht lebenswert gewesen. Ob sie nun da ist, wo sie hinwollte? „Ich werde wohl nie aufhören zu fragen, wer ich wirklich bin“, sagt sie am Schluss. Eine Erfahrung, die sie mit vielen Menschen teilen dürfte.

OT: „Ještě nejsem, kým chci být“

Land: Tschechische Republik, Slowakei, Österreich

Jahr: 2024

Regie: Klára Tasovská

Drehbuch: Klára Tasovská, Alexander Kashcheev

Musik: Oliver Torr, Prokob Korb, Adam Matej

Amazon (DVD „Noch bin ich nicht, wer ich sein möchte“)

Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision, ohne dass für euch Mehrkosten entstehen. Auf diese Weise könnt ihr unsere Seite unterstützen.

(Anzeige)