Gobi ist irritiert, als er zu sich kommt. Warum liegt er auf der Straße? Und wo ist Marie hin, die ihn noch bis vor Kurzem festgehalten und aus ihm getrunken hat? Die anderen um ihn herum, darunter eine Getränkedose, haben eine bittere Nachricht für den kleinen Plastikbecher. Seine Besitzerin, eine der Bewegenden, hat ihn weggeworfen und will ihn gar nicht zurück. Sonst wäre er wie die anderen in dem Behälter, in dem die Bewegenden ihre Gegenstände platzieren können, um sie später wieder zu holen. Gobi will das alles nicht glauben, für ihn ist das ein großes Missverständnis. Marie kommt zurück, davon ist er überzeugt. Dabei muss er feststellen, dass die Welt viel größer und komplizierter ist, als er dachte – und auch viel schmutziger …

Ein Leben zum Wegwerfen

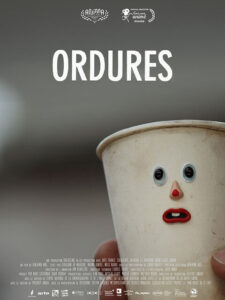

Dass in Animationsfilmen alles Mögliche vermenschlicht werden kann, ist kein Geheimnis. Neben den offensichtlichen Tieren wurden unter anderem Spielzeuge (Toy Story) und Fahrzeuge (Cars) lebendig. Der Fantasie sind also keine Grenzen gesetzt, weshalb es eigentlich nur wenig gibt, das einen noch überraschen sollte. Ordures gelingt es trotzdem. Dort ist es ein kleiner Plastikbecher, der im Mittelpunkt steht. Hinzu kommen andere Gebrauchsgegenstände. Anfangs sind das typische Wegwerfobjekte wie eben eine Getränkedose. Während seines Abenteuers begegnet Gobi aber auch anderen Objekten, darunter einem Aschenbecher oder einem Handtuch. Sie alle haben aber eins gemeinsam: Sie wurden von den Menschen weggeworfen, sind letztendlich Abfall.

Wenn sich Gobi auf die Suche nach seiner Besitzerin macht, erinnert das ein wenig an den Zeichentrickfilm Der tapfere kleine Toaster von 1987, damals machten sich fünf Haushaltsgeräte, die zurückgelassen wurden, auf die Suche nach ihrem ehemaligen Besitzer. Während das dort aber eine sehr versöhnliche Note hatte und es um eine Wiedervereinigung ging, erzählt Ordures davon, wie der Protagonist sich mit der Wahrheit abfinden muss: Er bedeutet Marie nichts, sie will ihn gar nicht zurück. Er ist ein reines Wegwerfobjekt, das überhaupt nicht dazu gedacht ist, dass man ihn mehrfach verwendet. Daraus hätte man leicht eine moralisierende Ökofabel machen können. Ansätze dazu gibt es auch: Wenn der naive Becher sich fragt, warum denn etwas hergestellt wird, um weggeworfen zu werden, dann ist das durchaus eine Kritik an der aktuellen Wegwerfgesellschaft.

Die Absurdität eines Missverständnisses

Statt mit erhobenem Zeigefinger erzählt Regisseur Benjamin Nuel seine Geschichte aber mit viel Humor. Auch wenn alle Szenen letztendlich realistisch sind, sind sie doch mit einer gewissen Absurdität verbunden. Ein Teil des Spaßes besteht natürlich darin, dass diese ganzen Objekte nicht verstehen, wer sie sind, wozu sie da sind und wie die Welt funktioniert. Die Menschen werden für sie so zu Bewegenden. Das Publikum hat bei Ordures immer einen Wissensvorsprung, weiß zum Beispiel, dass diese Gegenstände in dem Aufbewahrungsort tatsächlich in einem Mülleimer sind. Wie kleine Kinder suchen die Figuren nach Erklärungen und kommen dabei zu außergewöhnlichen Schlüssen. Man freut sich hier geradezu darauf, welche Alltäglichkeit als nächstes völlig uminterpretiert wird.

Visuell ist das alles recht schlicht geworden. Nuel kombiniert Live Action mit Objekten, die mittels Stop Motion animiert werden und auf denen Münder, Augen und Nasen montiert wurden. Das ist visuell zwar schlicht, aber durchaus witzig. Auf Dauer wäre das vielleicht zu wenig gewesen. Zum Glück ist Ordures aber ein recht kurzes Vergnügen. Eigentlich war das als Miniserie konzipiert, wurde aber zu einem 48-minütigen Film gemacht, der beim Anima Festival 2025 als Abschlussfilm gezeigt wird. Wer die Chance hat, sollte sich diesen anschauen. Die französische Produktion hat ein originelles Konzept und zeigt eine uns bekannte Welt mal aus anderen Augen – wortwörtlich –, sorgt für Unterhaltung, lässt einen im Anschluss vielleicht auch den einen oder anderen Abfall anders sehen.

OT: „Ordures“

Land: Frankreich

Jahr: 2024

Regie: Benjamin Nuel

Drehbuch: Géraldine de Margerie, Niels Rahou, Maxime Donzel, Laury Rovelli

Anima Festival 2025

(Anzeige)