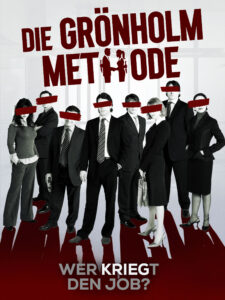

Um den Managerposten bei einem hochdotierten Unternehmen zu ergattern, haben sich sieben Bewerber zu einem letzten Termin eingefunden, bei dem endgültig festgelegt werden soll, wer den Job bekommt. Noch einmal müssen sie die lästigen Formulare über ihre Person und ihre bisherige Karriere ausfüllen, doch sie nehmen es gelassen hin. Dabei fällt ihnen jedoch der Hinweis auf die „Grönholm-Methode“ auf, einem aus den USA stammenden Auswahlverfahren, was mittlerweile bei vielen international agierenden Unternehmen durchgeführt wird. Während einige diese Neuerung gelassen betrachten, sind andere skeptisch. Viel Zeit zum Überlegen haben sie aber nicht, denn schon nach wenigen Minuten erhalten sie von den Computermonitoren vor ihnen die ersten Anweisungen und Aufgaben. Zunächst sollen sie den Mitarbeiter der Personalabteilung des Unternehmens unter ihnen ausfindig machen und schließlich sogar in einem fiktionalen Szenario bestimmen, wer von ihnen überleben wird und wer nicht. Aus dem Experiment wird schnell bitterer Ernst und mit jeder neuen Aufgabe erhöht sich der Druck auf die Bewerber, bis diese auch vor Beleidigungen und Demütigungen nicht mehr zurückschrecken.

Falsche Freiheit

Mit seinem Theaterstück Die Grönholm-Methode (2003) gelang dem katalanischen Autor Jordi Galceran der internationale Durchbruch. Das Drama, das sich mit Themen wie Globalisierung und der neuen Arbeitswelt befasst, wurde weit über die Grenzen seines Landes auf vielen Theaterbühnen inszeniert und zog 2005 gar eine Verfilmung unter der Regie von Marcelo Piñeyro nach sich, die 2006 mit zwei Goya-Preisen ausgezeichnet wurde, unter anderem in der Kategorie Bestes adaptiertes Drehbuch. Im Laufe der Jahre hat die Geschichte noch mehr an Relevanz gewonnen, was durch die Verfilmung verdeutlicht wird. Die falsche Freiheit der Globalisierung, die zunehmende Kontrolle des Individuums und die Ausbeutung durch ein unmenschliches, profitorientiertes System sind nur drei der Faktoren, die der Film aufgreift und mit bitterer Ironie analysiert.

Die Globalisierung und natürlich auch die damit einhergehende, zunehmende Digitalisierung definiert Freiheit im Grunde neu. Fast schon beiläufig wird in Galcerans Drama und Piñeyros Verfilmung darauf verwiesen, dass man immer frei entscheiden könne, dieser Akt aber niemals frei von Zwängen ist. Julio (Carmelo Gómez), der als letzter Bewerber zu der Gruppe dazukommt, moniert, er habe das Formular, das ihm die Empfangsdame lächelnd überreicht, schon zweimal ausgefüllt. Langsam empfinde er dies als einen Akt der Demütigung, wobei der ihm gegenüber sitzende Fernando (Eduard Fernández) verdeutlicht, er müsse dies ja nicht machen, dann aber mit den Konsequenzen leben, was natürlich Julios Ausscheiden als Bewerber zur Folge hat.

Später muss Ana (Adriana Ozores) sich beleidigende Aussagen über ihr Alter gefallen lassen, weil sie Teil des Auswahlverfahrens ist. Natürlich kann man jederzeit den Raum verlassen, doch die Konsequenzen sind absehbar, sodass es eigentlich keine freie Wahl mehr gibt. Galceran zeigt Figuren, die aus unterschiedlichen Gründen, wegen ihres Prestiges, ihrer Ambition oder ihrer finanziellen Lage, an den Stuhl gefesselt sind und nicht gehen können. Das System ist sich über die Zwänge der Bewerber bewusst, genauso wie die Stärken und Schwächen, und verweist auf die persönliche Freiheit der Menschen lediglich aus juristischen Gründen bereit. Galcerans Drama und Piñeyros Inszenierung betonen, dass man als jemand, der einmal in diesem System erfasst ist, nicht mehr entkommen kann. Man ist hilflos der Willkür des Systems ausgesetzt, ebenso wie dessen Version der Wahrheit.

Die Hölle der neuen Arbeitswelt

Die Geschichte ist sowohl dramaturgisch wie auch inszenatorisch auf der Bühne und als Film minimalistisch angelegt. Galcerans Drama ähnelt von der Anlage her Jean-Paul Sartres Geschlossene Gesellschaft, in dem sich verschiedene Figuren in der Hölle begegnen. Die Hölle ist in der globalisierten und wettbewerbsorientierten Arbeitswelt jedoch keine spirituelle Größe mehr, denn sie ist präsent in jedem Auswahlverfahren, was darauf ausgelegt ist, Menschen gegeneinander auszuspielen. Entsprechend perfide sind die verschiedenen „Aufgaben“ angelegt, die Vergleiche zum bekannten Spiel Die Werwölfe von Düsterwald oder zum NASA-Spiel aufweisen.

Die eigentlich fiktionale oder experimentelle Komponente dieser Spiele wird jedoch bitterer Ernst im Kontext eines Auswahlverfahrens wie in Die Grönholm-Methode und die „Mitspieler“ damit zur Erfüllungsgehilfen des Unternehmens. Die Verfilmung kann sich auf eine gut abgestimmtes Ensemble, angeführt von bekannten Namen wie Eduardo Noriega (Öffne die Augen, 8 Blickwinkel) oder Najwa Nimri (Lucia und der Sex, Haus des Geldes) verlassen, die die moralischen Abgründe ihrer Figuren nicht nur ansprechend darstellen können, sondern auch gegenseitig die „Bälle“ zuspielen. Im Verlauf des Filmes werden die Figuren im Sinne Sartes zur Hölle für die anderen, durch ihr Handeln ebenso wie dessen Bewertung.

OT: „El método“

Land: Spanien, Argentinien

Jahr: 2005

Regie: Marcelo Piñeyro

Drehbuch: Marcelo Piñeyro, Mateo Gil

Vorlage: Jordi Galceran

Musik: Frédéric Bégin, Phil Electric

Kamera: Alfredo Mayo

Besetzung: Eduardo Noriega, Najwa Nimri, Eduard Fernández, Pablo Echarri, Ernesto Alterio, Carmelo Gómez, Adriana Ozores, Natalia Verbeke

Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision, ohne dass für euch Mehrkosten entstehen. Auf diese Weise könnt ihr unsere Seite unterstützen.

(Anzeige)