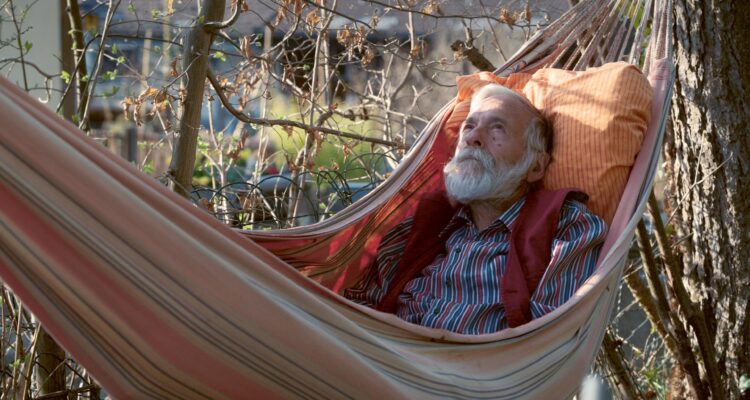

Regisseur Christian Labhart (Jahrgang 1953) hatte den eigenen Tod bisher erfolgreich verdrängt. Aber als klar war, dass er zusammen mit seiner Frau Heidi Schmid die letzten Monate im Leben von Robert Widmer-Demuth (77), genannt „Röbi”, dokumentieren würde, da wusste der Filmemacher, dass er dafür „einen Teil meiner inneren Struktur aufbrechen“ müsse. So formuliert er es im Presseheft. Für das Publikum ist die Begegnung mit Röbi allerdings weniger schmerzhaft. Sondern eher tröstlich. Der liebevoll porträtierte alte Mann lebt vor, wie man sich mit einer tödlichen Krebskrankheit versöhnen kann. Operationen und Chemotherapie hätten sein Leben nur unwesentlich verlängert, aber dessen Qualität erheblich eingeschränkt. Daher entscheidet sich Röbi in Absprache mit seiner Frau Heidi dafür, den letzten Weg in Dankbarkeit und mit der größtmöglichen Freude zu gehen. Sterbehilfe ist dabei eine Option, falls die Schmerzen überhand nehmen sollten.

Sanfter Rhythmus

Januar 2022, etwa einen Monat nach der Diagnose. Ein verschneiter Spazierweg in der offenen Landschaft des Robenhauser Rieds im Kanton Zürich. Röbi Widmer führt seinen Hund aus. Aus dem Off liest er dazu eines seiner Gedichte, in denen er den Tod verarbeitet. „Meinen Bruder Tod kann ich lieben“, rezitiert er mit warmer Stimme. „Der Tod ist sanft, aber das Sterben kann grausam sein.“ Diese Szene wird sich wiederholen, Monat für Monat eine ähnliche Einstellung – wie die meisten im Film mit unbewegter Kamera -, dazu die Stimme aus dem Off, der Spaziergang mit dem Hund. Ein ruhiges, mit Glück erfülltes Ritual, bis zum Juli 2022. Erst im August ändert sich die Szene. Die Landschaft kehrt wieder, auch die Off-Stimme, aber der Spaziergänger schafft es nicht mehr aus dem Haus.

Es hängt auch mit seinem sanften Rhythmus zusammen, dass der Film von Heidi Schmid und Christian Labhart (Giovanni Segantini – Magie des Lichts, 2015) so warmherzig wirkt wie sein beeindruckender Protagonist. Auch das kleine Sofa in Röbis Haus wird immer wiederkehren. Besucher nehmen darauf Platz: der Bruder, die Enkelkinder, der Sohn, die Schwiegertochter sowie einige gute Freunde. Fast alle werden irgendwann von Tränen übermannt, nur Röbi nicht. Er nimmt die Hand der Weinenden und hält sie. Einfach so, ohne falsche Worte, die doch nur einen falschen Ton in die offenen, humorvollen und versöhnlichen Erinnerungsgespräche schmuggeln würden. Ebenfalls Teil des filmischen Rhythmus‘: die Super-8-Filme aus Röbis Privatarchiv und Familienleben. Manchmal verschmilzt dieses körnige Material durch den Schnitt mit dem aktuellen Geschehen wie zu einer fortlaufenden Erzählung.

In den Credits des Vorspanns heißt es „Gedichte und Archivbilder: Röbi Widmer“. Heidi Schmid (Kamera, Ton und Regie) und Christian Labhart (Produktion, Drehbuch und Regie) hätten auch das Wort „Geschichten“ dazuschreiben können. Denn der dem Tod Geweihte ist ein begnadeter Erzähler. Nicht nur, wenn er seinen Enkelkindern die Abenteuer seiner von ihm erfundenen Fantasiefiguren vorträgt. Sondern auch, wenn er wie nebenbei berichtet, wie ihn der Umgang mit dem Tod früh geprägt hat: zuerst als Krankenpfleger, wo es ihn entsetzte, wie man die Sterbenden in einen separaten Raum abschob und jede Viertelstunde nachschaute, ob sie schon verschieden waren. Dann als Sozialarbeiter und Leiter im „Suneboge“, der von ihm mitgegründeten Züricher Wohn- und Arbeitsgemeinschaft für Obdachlose.

Die Menschen dort seien ganz anders mit dem Tod konfrontiert, sagt Röbi Widmer. Von ihnen habe er viel gelernt. Zu den bewegendsten Szenen gehört, wenn der einstige Krankenpfleger selbst von Rührung übermannt wird, zum ersten und einzigen Mal im ganzen Film. Das geschieht, als er von einem Patienten erzählt, den alle nur den „Unberührbaren“ nannten, weil er jähzornig war und keinerlei körperlichen Kontakt duldete. Der habe, als es ans Sterben ging, von sich aus Röbis Hand ergriffen.

Einnehmende Präsenz

Ganz offensichtlich trägt der Film nicht nur die Handschrift der Regie, sondern ist von seinem sozial und politisch engagierten Protagonisten „mitgeschrieben“, allein schon durch seine einnehmende Präsenz und die Klarheit seiner Gedanken. Die Dokumentation ist das visuelle Vermächtnis des früheren Hobbyfilmers, vergleichbar seinen Briefen und Gedichten, in denen er seine Haltung zum Tod den Hinterbliebenen an Herz legen möchte. Nicht im Sinne dogmatischer Vorschriften, oder gar von nachzuahmenden Rezepten. Sondern als Angebot zum Nachdenken, wie man sich selbst entscheiden würde, wenn man die Nachricht einer unheilbaren Krankheit bekäme.

Am Ende stehen Bilder, die auf den ersten Blick übertrieben deutlich scheinen: Ein Ruderer fährt einen Mann über den See, im Abendlicht, unterlegt von Bachs-Goldberg-Variation „Aria“. Aber dann begreift man, dass sich hier vollendet, was der ganze Film konsequent durchhält: bei aller Intimität die Würde des Sterbenden zu bewahren. Zu sehen bekommen wir die vielen guten Momente, in denen Röbi Widmer sein Leben noch so führen kann, dass es ihm lebenswert erscheint. Die Tage, in denen die Schmerzen und Beschwerden überhand nehmen, bleiben dezent ausgespart. Auf der Leinwand erscheinen stattdessen der See und die Landschaft, die der Porträtierte so liebte. Unterlegt von seiner Stimme und seinem Abschiedsbrief. „Meine Lebenszeit ist am 18. August 2022 abgelaufen. Bruder Tod geleitete mich aus reich beschenktem Leben mit Heidi nach drüben“.

OT: „Röbi geht“

Land: Schweiz

Jahr: 2023

Regie: Christian Labhart, Heidi Schmid

Drehbuch: Christian Labhart

Musik: Paul Giger, Oliver Schnyder, Patent Ochsner

Kamera: Heidi Schmid

Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision, ohne dass für euch Mehrkosten entstehen. Auf diese Weise könnt ihr unsere Seite unterstützen.

(Anzeige)