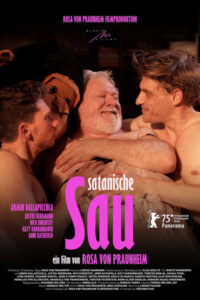

Einst mit insgesamt 25 Teilnahmen quasi Berlinale-Dauergast, nun zum ersten Mal seit zehn Jahren wieder dabei: Rosa von Praunheim, seines Zeichens für manche Skandalregisseur, für viele andere Ikone des queeren deutschen Films, präsentiert mit Satanische Sau seinen neuesten Streich, in dem er sich mit Themen auseinandersetzt, die er bereits vor 30 Jahren in Neurosia einläutete. Es geht um den eigenen Tod und die Planung dessen, ums Älterwerden als schwuler, sexuell aktiver Mann, um die damalige, verbliebene und gegenwärtige Community, um gewohnte Selbstreferenzen, um die allgegenwärtige Frage, wer man sein möchte und welche Art von Vermächtnis man als Künstler hinterlässt. Dabei lässt sich von Praunheim von Armin Dallapiccola darstellen und lädt seine Schüler, Laiendarsteller*innen und Wegbegleitende dazu ein, an seiner eigenen Elegie teilzuhaben.

Queerness und das Älterwerden

Geprägt von krasser Selbstironie („Ich habe immer andere bloßgestellt, nun bin ich mal selbst dran“) zeigt sich Rosa von Praunheim von jeder Seite, die ihm irgendwie zur Last gelegt werden könnte. Nach einer kurzen Einweisung übernimmt Armin Dallapiccola die Rolle des Regisseurs, dem nichts zu schade ist, der seine eigene Ermordung inszeniert, davon aber immer wieder abgehalten wird, sei es durch Interviews, obsessive Fans oder nackte junge Männer in seinem Bett. Vor allem Interviews und Rückblenden bilden selbst bei vollkommener Unwissenheit über Rosas Vita einen kohäsiven und humorvollen Einblick in sein Oeuvre. Die Stromberg-esken Gespräche sind auf jeden Fall ein Highlight, die grotesken, oftmals sexuell expliziten Szenen dazwischen wirken ehrlich und sympathisch.

Auf mehreren Meta-Ebenen unterwegs, ist Satanische Sau eine Auto-Mockumentary, die sich auf ungezwungene Art jedoch auch ernsten Themen annimmt – vorrangig dem Tod, dem Umgang mit verstorbenen Mitstreitern und Partnern der im Film vorkommenden Personen, dem Gedanken an das eigene Ableben des mittlerweile 82-jährigen Regisseurs, Autors und Aktivisten. Immer wieder versucht er eine „perfekte“ Inszenierung des Sterbens zu finden, immer wieder verrennt er sich dabei. Die dabei verwendete Sprache und die Situationskomik stechen gerade in der ersten Hälfte des Streifens heraus, wo die Balance zwischen der Belohnung langjähriger Fans und der Mitnahme unerfahrener Zuschauer*innen gelingt. Gespickt wird das bunte Treiben auf der Leinwand mit Rückblenden und Archivmaterial, das das ganze Projekt um ein großes Stück persönlicher anmuten lassen.

Wir sind alle satanische Säue

Die Metapher des „perversen“ Schweinchens, der „satanischen Sau“, zieht sich von Anfang an durch den ebenso bezeichneten Film – angefangen beim bevorzugten Outfit des filmischen Rosa von Praunheim, ein rosa Negligé, das gerade so den Bauch des Darstellers verdeckt, über jenen er gerne mal streichelt, bis hin zur Erscheinung der Katy Karrenbauer, die allen Zuschauenden sowie Beteiligten konstatiert, wir alle seien „satanische Säue“. Gar ekstatisch wird diese Erkenntnis dargebracht und rezipiert, und ja – warum nicht? Zwischen all dem allzu wahren Kampf für Gleichberechtigung und Anerkennung herrscht das Lächerlichmachen der eigenen Person, der Humor, der Hoffnung auf eine bessere Zukunft für nachfolgende queere Generationen. Eine Art von überwiegender Bedrücktheit wird in dem Film kaum dargestellt, obwohl diese ob der existenziellen Thematiken jegliche Berechtigung hätte.

Und nach einer Stunde hätte gut und gern Schluss sein können, jede*r hätte mit gutem Gefühl und zahlreichen Lachern nach Hause gehen können – doch da verrennt sich Rosa von Praunheim in diesem merkbar hastig, in nur wenigen Tagen gefilmten Streifen, der manchmal sogar wie ein Studierendenfilm aussieht: Witze und Referenzen fangen an, sich zu wiederholen, misslungene politische Satire wird eingestreut, und plötzlich zieht Satanische Sau sich gefühlt Ewigkeiten; mindestens die letzte halbe Stunde hätte nicht unbedingt stattfinden müssen. Inwieweit dies Absicht ist oder nicht, bleibt wohl von Praunheims Geheimnis, schmälert die Qualität und Positivität des Films jedoch erheblich. Nichtsdestotrotz wurde „Satanische Sau“ kürzlich mit einem Teddy prämiert, was alleine durch die Bedeutung Rosa von Praunheims in der hiesigen Filmwelt gerechtfertigt und höchstverdient ist.

(Anzeige)